情绪像六月的天,说变就变。前一秒还在大笑,下一秒却莫名想哭。这种“善变”并非矫情,而是大脑与激素共同导演的实时剧本。我常被来访者问:“是不是我太脆弱?”其实,**情绪波动的幅度与频率,往往与敏感度成正比,而非脆弱度**。

多巴胺、血清素、去甲肾上腺素,这三位“化学信使”在突触间来回冲刺,决定了我们瞬间的兴奋或低落。当血清素骤降,人会突然陷入空洞;当多巴胺骤升,又会没来由地亢奋。**情绪不是理性开关,而是化 *** 汐**。我曾记录自己两周内的情绪曲线,发现低谷总在午后三点与凌晨三点出现——皮质醇与褪黑素的拉锯战,让“善变”有了时间表。

Q:为什么同一件事,今天让我崩溃,明天却云淡风轻?

A:因为情绪是“当下身体预算”的报警器。睡眠不足时,大脑误判风险,把同事一句玩笑当作攻击;饱睡之后,同一句话就成了幽默。所以**波动的不是事件,而是身体资源**。

Q:如何区分“正常波动”与“需要干预”?

A:画两条线——频率线:一天内情绪切换超过五次且持续两周;功能线:影响工作、人际或睡眠。跨过任意一条,就值得寻求专业评估。

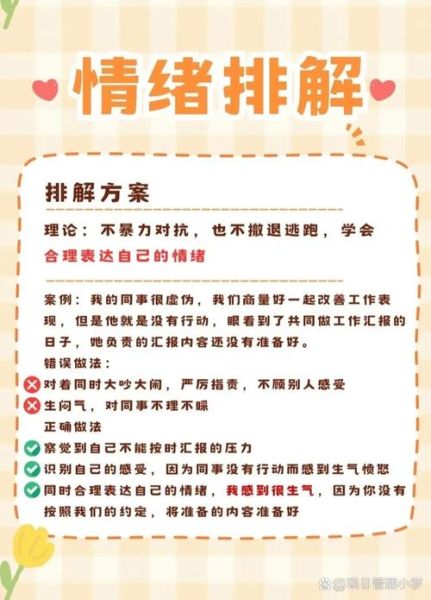

别再说“我不开心”。试试:“我感到被忽视,伴随胃部紧缩。”**精准命名能降低杏仁核的活跃度**,这是 UCLA 实验里 fMRI 显示的结论。我的做法是随身携带“情绪词库”,从“怅然”到“愤懑”,每多一个词,就少一分混沌。

神经科学家 Jill Bolte Taylor 提出:**情绪化学物质的寿命只有90秒**。当怒火上涌,我会立刻做三件事: - 喝一口冰水, *** 迷走神经 - 倒数五个素数(37、31、29…),占用工作记忆 - 把肩膀向后转三圈,切断战斗姿态 **90秒后,情绪峰值已过,理性重新上线**。

悲伤可以写成诗,焦虑可以变成待办清单。我曾把一次突如其来的孤独感拆解为: 1. 触发场景:周日傍晚的超市 2. 身体信号:喉咙发紧 3. 需求猜测:需要连接 于是给三位老友发了语音,而非文字。那晚的孤独值从8降到3。**情绪不是敌人,是未翻译的需求**。

2023 年《自然·心理健康》刊文指出,**肠道菌群多样性高的人,情绪稳定性提升47%**。我每天早餐固定加入泡菜与香蕉,两周后,下午的情绪低谷明显变浅。 另一项冷门技巧是镜子微表情训练:每天花两分钟,刻意做出“惊讶—厌恶—平静”的循环表情。**面部肌肉的反馈会反向调节边缘系统**,这是面部反馈假说的实战应用。

睡前,我会用三句话结束一天: - 今天最强烈的情绪峰值是什么? - 它对应的生理感觉在哪里? - 明天我想用哪种微小行动回应它? **把善变写下来,它就失去了瞬移的魔法**。三个月后回看,会发现情绪模式其实有迹可循,而不再是“莫名其妙”。

情绪善变,恰是大脑在努力适应世界的证据。**与其追求“稳定”,不如练习“流动”**——像冲浪者一样,读懂每一道浪的脾气,再决定是乘上去,还是优雅地潜水穿过。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~