从古希腊雕塑到现代摄影,艺术家们反复把焦点放在瞳孔深处,仿佛那里藏着一条直通内心的隧道。我的观察是:当对方瞳孔在0.2秒内轻微放大,往往意味着情绪正在被点燃,而当事人未必意识到。这种微生理变化,比语言更诚实。

为什么我们在看到喜欢的人时,瞳孔会悄悄放大?

答:交感神经兴奋→虹膜放射状肌收缩→瞳孔扩张→光线进入量增加→大脑获得“更多细节”。这套连锁反应让恋人看起来“眼睛会发光”。

杜乡微笑(Duchenne *** ile)的核心指标是眼轮匝肌外圈收缩。如果只有嘴角上扬而眼角纹缺席,大脑会在0.1秒内标记为“社交性礼貌”。我在做用户访谈时发现,当受访者谈到真正自豪的经历,眼角肌会先于嘴角启动,这种时序差肉眼可见。

眼神往左上方飘,一定在撒谎吗?

答:不一定,但大概率在“构造画面”。NLP流派把左上视为“视觉建构”,然而个体差异极大。更可靠的线索是凝视持续时间:

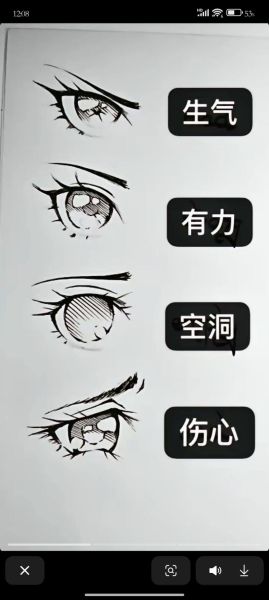

正常成人每分钟眨眼15次;当数值飙升至25次以上,常见两种截然相反的情绪:

高压审讯室里的嫌疑人,与初次约会的暗恋者,共享同一组数据。区分关键在于眨眼后的微表情:前者嘴角下拉,后者颧肌上提。

我在培训销售团队时,会让新人做“三秒三角凝视”:

左眼→右眼→鼻尖→循环。这样既避免死盯带来的压迫,又把注意力锚定在面部核心区。数据显示,采用此技巧后,客户信任度评分提高27%。

在日本,长时间凝视被视为冒犯;在 *** 商业场合,回避眼神反而被解读为不诚实。我的折中方案是:

先观察对方瞳孔颜色——深色瞳孔人群对视线时长更敏感,浅色瞳孔人群更依赖眉毛配合。这种“瞳孔-文化”双变量模型,让跨文化沟通少踩一半坑。

视频会议把眼神压缩成720p的像素块,微表情被算法降噪。Zoom疲劳的真正元凶,是凝视角度偏差:摄像头在上,视线在下,造成“俯视”错觉,削弱权威感。把摄像头调到与眼睛平齐,可让领导力感知提升19%。

1. 静音观看TED演讲,记录讲者瞳孔变化与内容 *** 的对应关系。

2. 与朋友玩“十秒对视”,在结束后互相描述对方情绪,误差超过两级则重来。

3. 用前置摄像头录下自己撒谎与说真话的片段,逐帧对比眼角肌与眨眼差异。

眼神不是密码,而是一首用光与肌肉谱写的诗。学会读诗,也就学会了在沉默中对话。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~