骄傲感是一种正向的自我肯定,它源于对自我价值的确认,而非盲目自大。很多人把它与傲慢混为一谈,其实二者差之千里:傲慢是向外炫耀,骄傲是向内确认。当我说“我为自己坚持晨跑三年而骄傲”时,我是在庆祝自己的坚持,而不是贬低不跑步的人。

自问:没有骄傲感的人生会怎样?

自答:容易陷入“永远不够好”的焦虑。心理学研究显示,长期缺乏正向自我评价的人,抑郁风险提升。相反,适度骄傲感能带来:

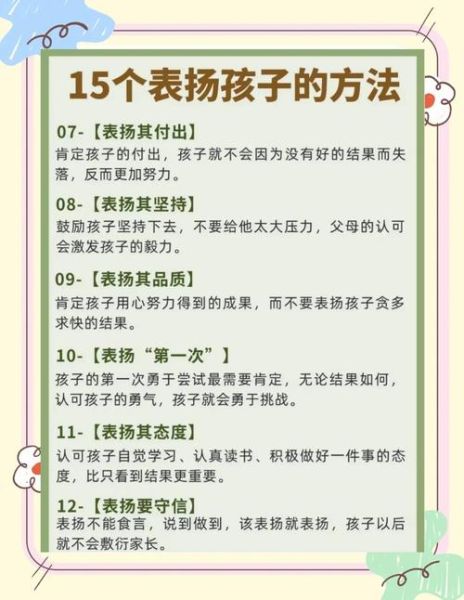

我习惯在Notion里建一个“骄傲银行”,把每天完成的小任务丢进去:今天写完500字、拒绝了一杯全糖奶茶、给母亲打了 *** 。三个月后回头看,这些碎片拼成了巨大的自我认同。

表现型骄傲说“我考了之一,所以我很棒”;成长型骄傲说“我比上个月多掌握了20个单词,所以我在进步”。前者依赖外部排名,后者依赖可量化的自我迭代。

看到同事升职,与其酸溜溜,不如拆解他的路径:他提前半年考下了PMP,我能否也设一个证书计划?把别人的成就变成行动坐标,骄傲感就从嫉妒的土壤里长出来。

过度骄傲会滑向自恋,但真正的风险是“虚假骄傲”——用头衔、品牌、社交平台的赞来包装自己。我曾在朋友圈晒跑步截图,后来意识到:如果没人点赞我就不跑了,那根本不是骄傲,是表演。

我的 *** 是“骄傲-承诺循环”:

例如,我为连续早起30天骄傲,于是公开承诺“接下来30天每天写1000字”。结果不仅做到了,还顺带签约了专栏。

LinkedIn 去年调研了5000名职场人,发现“经常记录并回顾个人成就”的群体,年薪中位数比对照组高。原因并非他们会吹牛,而是骄傲感让他们在面试、谈判时更敢于开价,也更愿意投资自我提升。

把“我值得”变成口头禅。每当自我怀疑冒出来,就轻声念三遍。这不是鸡汤,而是神经可塑性训练:重复的正向自我暗示会强化大脑前额叶与奖赏回路的连接,让骄傲感从刻意练习变成默认配置。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~