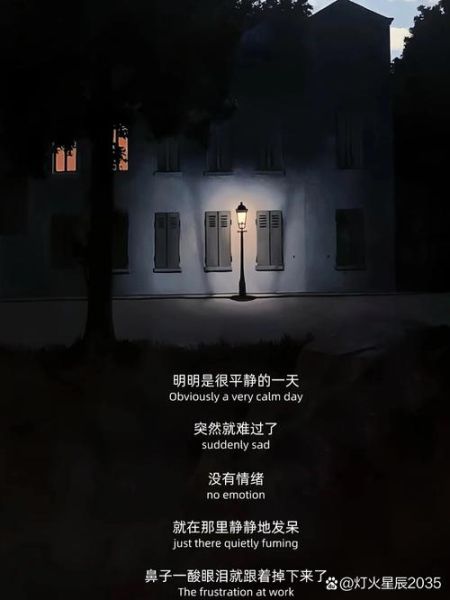

治愈孤独的关键,是让光(light)照进内心,而不是驱赶黑暗。

在英语、汉语甚至拉丁语系里,“光”都被用来指代希望、温暖、真相。它不像“火”那样炽烈,也不像“水”那样柔软,而是介于两者之间:可见却不可握,温柔却坚定。正因如此,当我们说“你是我生命里的光”时,其实是在说:你让我看见了继续存在的理由。

自问:孤独是因为身边没人吗?

自答:不,孤独是无法被理解的体验。一个人可以在喧闹的地铁里感到孤独,也可以在深夜的台灯下感到充实。区别在于,后者有内在的光源。

把每天让你心头一亮的瞬间写下来,哪怕只是一杯拿铁上的心形奶泡。三个月后回头看,你会发现这些微光已经连成一条银河。

• 换一盏2700K的暖色灯泡,让房间像傍晚六点的客厅。

• 在电脑旁放一块小型盐灯,据说释放的负离子能模拟雨后森林的味道。

• 把窗帘换成半透亚麻,让早晨的之一缕阳光像猫一样轻轻踩在脸上。

闭上眼,想象胸腔里有一团橘黄色的光。吸气时,它顺着鼻腔滑到肺叶;呼气时,它从后背缓缓散开。七次循环后,孤独感会像冰一样融化。

心理学家塞利格曼提出过“积极情绪的扩展-建构理论”:当你把光(善意、感激、好奇)投射给别人,它会反射回更大的面积。试着给久未联系的朋友发一句“今天日落超美,想到你”,对方的回复往往比你预想的更亮。

去年冬至,我做了个小实验:从日出到下一个日出,记录所有与“光”有关的细节。

• 7:13 公寓走廊的感应灯比平时晚亮了3秒,原来是对面新搬来的女孩在搬箱子。

• 12:40 便利店关东煮的汤面漂着油星,像碎掉的彩虹。

• 22:57 地铁玻璃倒映出我的耳机线,像一条发光的静脉。

写完最后一行,我突然意识到:孤独不是缺少光,而是缺少发现光的眼睛。

把这篇文字关掉,去厨房烧一壶水。水沸的瞬间,壶底的气泡会发出咕噜咕噜的声音——那是水在变成光。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~