我常在深夜翻读唐诗宋词,发现古人写离别,从不说“我好难过”四个字,却能让千年之后的读者瞬间眼眶发热。他们靠的是**场景、意象、节奏**三重密码,把瞬间的撕裂感拉成绵长的回声。

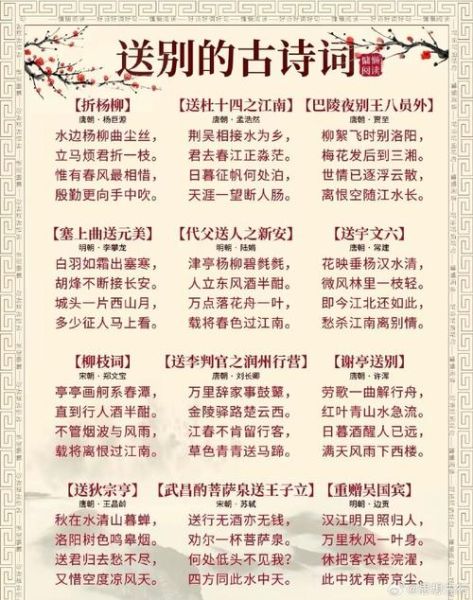

答案:柳、长亭、酒、夕阳、孤帆。

这些看似普通的景物,在诗人笔下被赋予了**“挽留”与“断裂”的双重含义**。柳与“留”谐音,折柳即“请你留下”;长亭是官道旁固定的送别点,每多走一步,离愁就叠加一层。李白“挥手自兹去,萧萧班马鸣”中,连马都不忍嘶鸣,替人喊出无声的挽留。

黄昏是昼夜交替的脆弱时刻,秋是万物凋零的季节,两者天然带有**“失去”的象征**。王维“夕阳西下,断肠人在天涯”用光线收缩的瞬间,暗示人心的收缩;柳永“多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节”则把季节推向极致,让寒意渗进骨髓。

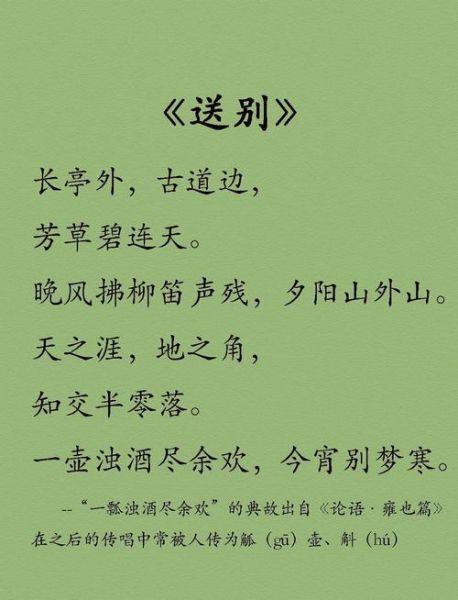

以“酒”为例:

同一杯液体,因诗人处境与性格差异,折射出**三种层次的孤独**。

去年好友调往海外,我没有去机场,而是约在城西一座废弃的火车站。月台杂草丛生,铁轨锈迹斑斑,夕阳从破窗斜射进来,像极了宋词里的“斜阳却照深深院”。我们带着一坛自酿的青梅酒,用一次性纸杯碰了三次:

那一刻,我突然懂了:古人写离别,写的从来不是“离开”,而是**“如何把离开的瞬间凝固成永恒”**。

除了柳与酒,古人还常用三种小物件传递深情:

因为我们与古人共享同一种**“时间焦虑”**。高铁与视频通话把空间距离压缩到几乎为零,却压缩不了**“人生从此分岔”**的惶然。当李商隐写下“此情可待成追忆,只是当时已惘然”时,他其实在描述一种**所有时代通用的失落**——我们永远无法同时拥有“此刻”与“此刻的预感”。

杜甫《赠卫八处士》写于安史之乱后,两人少年分别,中年重逢,席间却句句是“明日隔山岳,世事两茫茫”。**重逢的喜悦越浓,下一次离别的阴影就越长**。这种“后置的痛感”比当场诀别更锋利,因为它让幸福本身成为倒计时。

今晚,请关掉手机,在台灯下默写一句你最痛的离别诗,然后把它折成纸船,放进任何一条流动的水里。**让古人的句子替你完成一次无法回头的漂流**,你会发现,所谓经典,不过是替我们保存了**那些说不出口的颤抖**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~