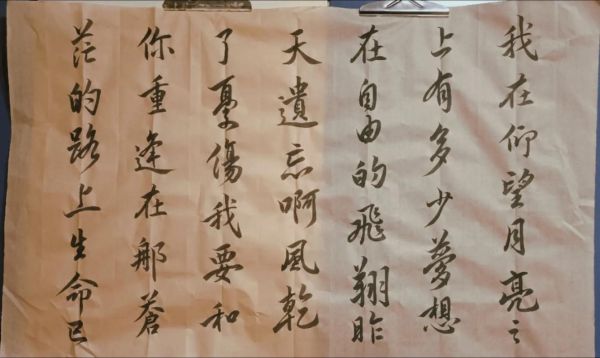

我之一次在草原自驾时,车载电台突然响起《月亮之上》。马头琴一响,辽阔的夜空像被歌词撕开了一道口子,所有情绪瞬间倾泻。那一刻我明白,这首歌的情感密码并不复杂——**它把“自由”与“思念”同时唱到了极致**。当“我在仰望,月亮之上”响起,我们仿佛被拽离地面,既想逃离琐碎日常,又忍不住回望身后的人。

很多人以为月亮只是浪漫布景,但细读文本会发现,它其实是**双重隐喻**:

自问:如果换成“太阳之上”会怎样?答:太阳太刺眼,容不下犹豫;月亮的朦胧恰好允许我们**同时怀抱逃离与归乡两种矛盾**。

主歌部分“等待”出现三次,副歌却高呼“自由地飞翔”。看似分裂,实则一体两面:

个人观点:这种结构像极了现代人的心理状态——**工作日积攒情绪,周末冲向远方**。月亮之上,不过是把“周一到周五的隐忍”和“周六日的狂奔”压缩成四分钟。

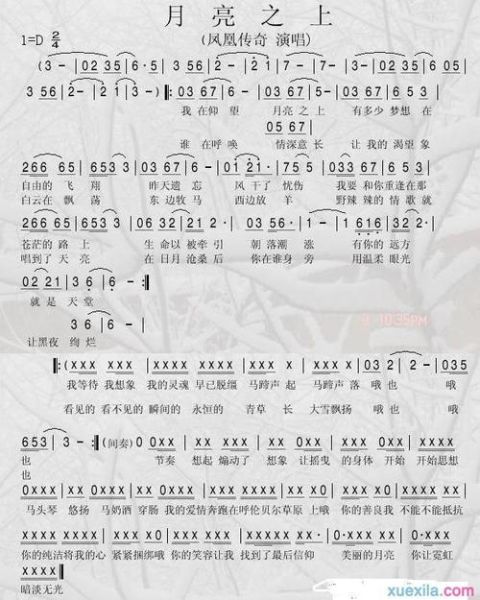

凤凰传奇聪明地把**蒙古族长调**嵌入流行框架:

更妙的是马头琴的滑音,它模仿马的嘶鸣,把“流浪”从抽象概念变成**可听见的颠簸感**。当城市听众被地铁摇晃时,这段旋律会条件反射般唤醒身体记忆。

七次不是随意设计,它对应**草原民歌的“呼麦循环”传统**——通过重复把听众推入轻度恍惚。心理学上,这被称为**“语义饱和”**:当“月亮之上”被唱到第五遍时,词语意义暂时脱落,只剩**音节的推力**。此刻你不再思考歌词,而是被节奏带着跑,像被马群裹挟的牧人。

短视频时代,《月亮之上》被剪辑成各种“逃离”模板:有人配火箭升空,有人配深夜飙车。这些二创恰恰印证:**歌曲的情感内核不是草原,而是“被困住的人如何想象解脱”**。当996的你在地铁里塞耳机,副歌一响,草原只是替身,真正的月亮是**你对另一种生活的假设**。

百度指数显示,“月亮之上+自由”关键词在每年四月和九月出现峰值,对应**大学生春招和秋招季**。而“月亮之上+思念”则在春节前一周飙升,暗示**返乡焦虑**。数据不会撒谎:这首歌早已脱离原唱,成为**集体情绪的计时器**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~