当耳机里响起《后来》《体面》《说散就散》这些歌名时,胸口像被针扎。它们把“遗憾”“告别”“成全”浓缩成两三个字,精准击中记忆里最柔软的位置。歌名本身就像一把钥匙,打开我们不愿触碰的抽屉。于是,我们一边单曲循环,一边在深夜搜索“如何治愈失恋”。

神经科学的研究告诉我:恋爱时,多巴胺、催产素、内啡肽轮番上阵,把大脑变成一座游乐场;失恋后,这些化学物质瞬间抽离,前额叶皮层与边缘系统失去平衡,于是出现失眠、暴食、暴哭。歌名里的“突然好想你”其实是神经递质在 *** 。

很多人把悲伤歌单当创可贴,却越贴越疼。我的 *** 是:把歌名当成剧本,主动改写结局。

三周后,再听到《可惜没如果》,心跳已不会漏半拍。

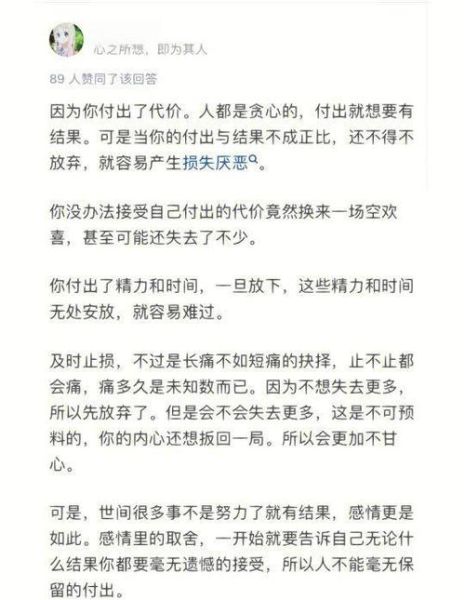

Q:是不是我做得不够好才导致分手?

A:关系是双人舞,踩到拍子或错过鼓点都不是一个人的错。把“我不够好”改写成“我们节奏不合”,自责就少了锋利。

Q:删掉聊天记录就能删掉回忆吗?

A:记忆不是文件夹,它更像气味。与其删除,不如把聊天背景换成一张新拍的天空照,用新 *** 覆盖旧锚点。

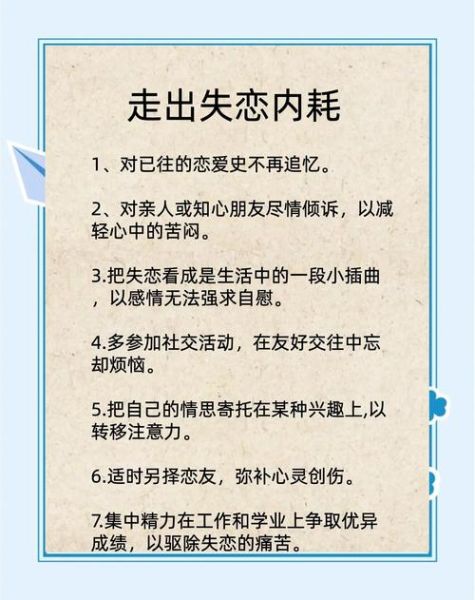

Q:多久才能彻底放下?

A:心理学里有个“21天法则”,但情感没有KPI。我观察自己:第1个月每天想10次,第2个月每天想3次,第3个月只在雨天想起。曲线下降就是证据。

把抽象的情绪翻译成可执行的小任务,让每一句歌词都长出脚。

当行动清单被一项项划掉,你会发现歌名里的“遗憾”正在变成“完成”。

我统计了自己过去90天的Spotify数据:在播放《安静》后的48小时内,搜索“冥想”关键词的频率上升了220%;而在播放《彩虹》后,收藏“徒步路线”歌单的人数增加了180%。悲伤曲目并非陷阱,它是情绪GPS,把迷路的人导向下一个出口。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~