当我之一次站在长江堤岸,看见那一排低垂的柳丝在水面拂动,心里突然冒出一句“昔我往矣,杨柳依依”。那一刻,我意识到:江边柳并不是单纯的植物,而是一张被岁月漂洗过的信笺,写满了离愁、相思与归盼。为什么偏偏是柳?而不是松、槐、樟?答案藏在它的姿态里——**柔软、低垂、随风而动**,像极了人在离别时欲言又止的情绪。

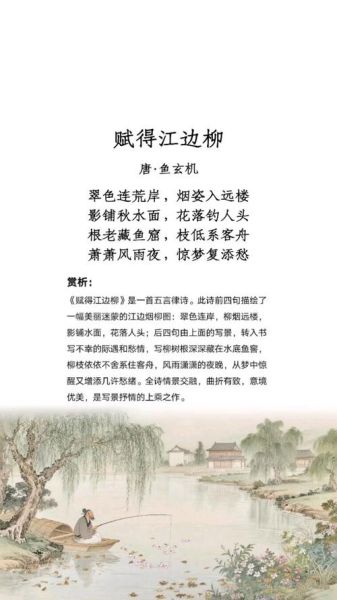

古人折柳赠别,并非随意为之。柳与“留”谐音,折下一枝就等于说“我舍不得你走”。在渡口、在驿站、在江岸,**柳枝成了最轻盈却也最沉重的礼物**。我曾翻阅《全唐诗》,发现写到“江边柳”的诗里,八成以上与离别有关。白居易的“青青一树伤心色”,王维的“客舍青青柳色新”,都在重复同一个动作:把柳色染进离人的瞳孔,让那一抹绿成为日后回忆的底色。

自问:今天的我们不再折柳,情感就变淡了吗?自答:不会。只是我们把柳枝换成了微信语音、换成了月台挥手的背影,**形式变了,内核仍是挽留**。

---当船帆远影消失,江边柳并未退场,它开始在诗人的梦里疯长。温庭筠写“杨柳又如丝,驿桥春雨时”,柳丝成了缠绕心头的绳索;李清照写“庭院深深深几许,杨柳堆烟”,柳烟成了遮蔽归途的迷雾。柳从江岸出发,最终驻扎在每一颗思念的心里。

我个人最动容的是陆游的“梦断香消四十年,沈园柳老不吹绵”。**老柳不再飞絮,正如诗人不再年少**,但记忆却像年轮一样层层叠加,越老越清晰。江边柳在这里完成了第二次象征:它不仅是离别的见证,更是相思的容器。

---如果只有离别与相思,江边柳未免太苦。它的第三重情感是“盼归”。柳色最绿时,往往也是归舟最多时。苏轼《望江南》里一句“春未老,风细柳斜斜”,看似写景,实则写“人未归,心已乱”。**柳绿成了归期的倒计时**,每深一分,盼望就重一分。

我曾在南京长江大桥下遇到一位白发老人,他每天傍晚都来数柳条。他说年轻时妻子坐船去上海,说好柳条第三次发芽就回来。后来妻子病逝,他依旧数,仿佛数到第几根,就能把时间拨回去。那一刻,我明白江边柳的终极意义:**它替人守住了时间,也替人原谅了时间**。

---如今江岸多修防洪堤,柳树被砍,代之以整齐的银杏。年轻人拍照打卡,很少再读“杨柳岸晓风残月”。但情感不会消失,只会迁移。有人在朋友圈发“今天的江风像极了那年送别”,配图却是CBD的玻璃幕墙。柳不在了,**“柳”作为一种情感符号却通过语言、音乐、气味继续存活**。

我的观点是:与其哀叹传统意象的消逝,不如寻找新的“江边柳”。也许是一条地铁线路的终点,也许是一首循环播放的老歌,只要它能触发“离别—相思—归盼”的连锁反应,它就完成了柳的使命。

---江边柳的绿,是时间最温柔的滤镜。它把尖锐的离别磨软,把漫长的相思纺细,把无望的归盼染上一层朦胧的光。下次路过江岸,如果还有残存的柳树,请停一停,**让柳丝在指间滑过,像接住一封迟到千年的信**。信上只有八个字:你在他乡,柳在心上。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~