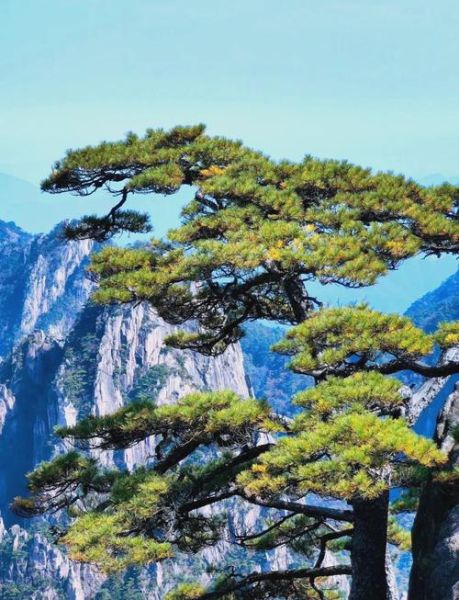

站在北方的山脊,风把松针吹得沙沙作响,那一刻我突然明白:松树不是沉默的,它在用四季不变的绿色替人类说出那些难以启齿的情感。它到底在表达什么?答案藏在三条线索里——**坚韧、守望、孤独中的尊严**。

在植物学里,松树的树脂道让它能在零下四十度依旧输送养分;在文化语境里,这份生理特性被翻译成了情感符号——**“咬紧牙关也不低头”**。我曾在长白山的伐木旧址看到一棵被雷劈去半边的老松,剩下的半边依旧枝繁叶茂,像一位只用一只手臂敬礼的战士。那一刻,硬汉不再是影视里的肌肉形象,而是一棵树用伤口长出的新枝。

竹有群生之姿,梅能借雪争艳,唯有松常常独自立于崖顶。这种**“不扎堆的倔强”**让它成了东方文人投射孤独感的容器。王维写“空山松子落”,苏轼叹“夜来风雨声,落落青松子”,他们都在借松说一件说不出口的事:在集体狂欢的时代,保持自我需要付出代价。我观察过城市绿化带的松树,即便被修剪成统一的圆锥形,它的顶端枝条仍会悄悄偏离设计角度,像是对整齐划一的无声 *** 。

去年给一位程序员做访谈,他手腕内侧有一棵墨线勾勒的小松。他说:“代码崩溃时,看一眼它就觉得还能再debug十小时。”这种**把植物精神转化为心理锚点**的行为,其实是古老图腾的当代变体。区别在于:古人把松种在坟前表达“思念不朽”,我们把它刻进皮肤提醒自己“别被KPI压垮”。从墓地到手腕,松树的情感功能完成了从“纪念他人”到“支撑自我”的迁移。

科学上,松针基部有离层细胞,干燥时会收缩断裂;感性上,这种细微的“啪嗒”声被听觉敏感者描述为“绿色的叹息”。我在终南山住过一个月,每天清晨收集掉落的松针泡茶,发现**声音越清脆的松针,泡出的茶汤越苦涩**。仿佛树把说不出口的郁结,先溶解在叶脉里,再释放给愿意倾听的人。这种跨物种的情绪传递,比任何心理学量表都精准。

不必真的去种松。可以:

去年冬天最冷那天,我看见小区里的雪松枝条被冰凌压弯到地面,却在午后阳光里慢慢弹回。那一瞬间我突然懂了:松树表达的情感从来不是“我永不倒下”,而是**“每次倒下,我都计算好如何重新站起来”**。这种带着计算的智慧,比盲目的坚强更接近人类真实的生存状态。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~