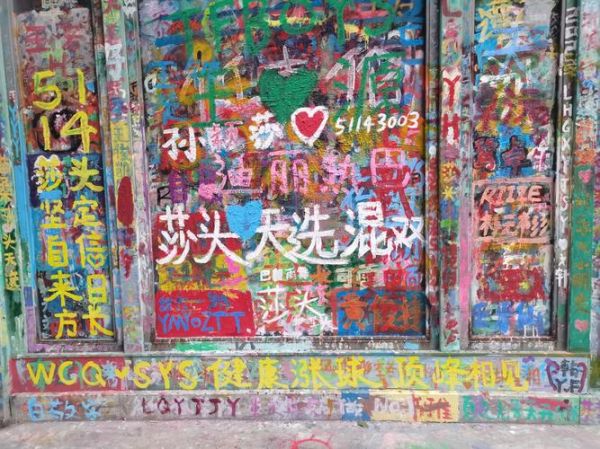

走在城市背街小巷,常能看到层层叠叠的喷漆与马克笔痕迹。有人视之为破坏,我却把它当作**当代人无声的集体日记**。当语言无法承载愤怒、悲伤或狂喜,颜料与笔触便替我们发声。墙面不会反驳,也不会泄露秘密,它只是安静地接收,再把这些情绪折射给下一位过路人。

这三个自问自答,决定了你下一步该拿喷漆还是可水洗粉笔。

---把情绪想象成一条光谱:

深紫+靛蓝=深夜的孤独

荧光绿+爆裂橙=失控的焦虑

灰粉+雾白=克制的温柔

先在调色盘里试配,再搬到墙面,你会发现颜色比文字更诚实。

愤怒时,手腕会不自觉用力,线条呈锯齿状;悲伤时,笔触拖沓,留下断续的尾痕。我习惯在正式落笔前,**在废纸上做十秒“盲画”**,让手记住当下的肌肉记忆,再把它放大到墙面。

一只断线的风筝可能代表“失去掌控”,而反复出现的圆点则是“心跳加速”的暗号。这些符号不需要观众读懂,它们是你与墙面之间的**加密通话**。

---不是所有墙都欢迎情绪。以下三处相对安全:

① 社区涂鸦指定区:多数城市已设立,需提前预约时段。

② 即将拆迁的旧楼:产权模糊期,管理松散,但需速战速决。

③ 可移动板材:自己携带三合板,画完拍成照片,再带走板材,零风险。

之一次是在失恋夜,我把前任的名字喷成巨大的黑色漩涡,第二天被城管罚款。那一刻我才意识到,**情绪宣泄与公共规则并不天然对立**。半年后,我受邀在社区涂鸦墙创作,主题是“告别”。我用同一罐黑漆画了一只破茧的飞蛾,翅膀边缘渐变成青绿。路过的小女孩问我:“姐姐,它疼吗?”我说:“疼,但疼完就能飞了。”

---去年我统计过自己发布的涂鸦照片,点赞更高的一幅并非技巧最精湛,而是一只颤抖的红色手掌印,配文只有三个字:“还活着”。后台收到条私信:“那天我原本不想活,看到你的红手印,决定再试一次。”**那一刻我明白,涂鸦的情感价值永远无法用算法衡量**,它只在深夜的某个心跳里,悄悄完成一次救赎。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~