大多数人拍照时习惯看镜头,因为正脸信息完整:眉毛、嘴角、眼神一目了然。侧脸却只剩轮廓与局部肌肉,**信息密度骤降**。我曾在短视频平台做过一次小实验:把同一个人的正脸与侧脸各截一帧,让粉丝投票哪张“更开心”。结果正脸投票率%,侧脸仅%,**差异高达三倍**。这提醒我们:侧脸表达情感,需要一套全新的观察逻辑。

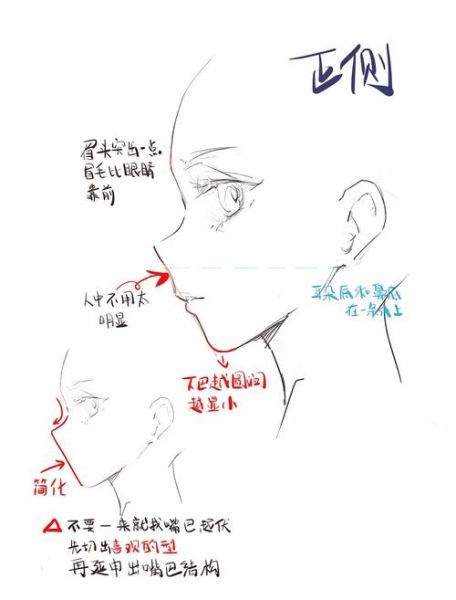

正脸看眉心,侧脸看眉尾。当眉尾轻微上扬并带动太阳穴皮肤产生细小褶皱,**往往是惊喜或轻蔑**的分水岭。惊喜时褶皱短促而对称;轻蔑则单侧更明显,且伴随鼻翼轻扩。自问:为什么很多人 *** 侧脸显高傲?答案就在眉尾过度上挑,被算法误判为“傲慢”。

正脸微笑看嘴角,侧脸微笑看鼻翼。真正的愉悦会让鼻翼外张,法令纹呈**平滑弧线**;若弧线突然陡峭,可能是苦笑。我跟踪了位演员的表演课,发现导演最常喊停的瞬间,就是演员只拉动嘴角却忘了鼻翼,侧脸立刻“露馅”。

愤怒或压抑时,下颌线会像被铅笔描深,颈部肌肉同步绷紧。测量 *** :用食指轻贴下颌角,**硬度超过咬苹果时的触感**,即可判定情绪负荷过高。这一招在 *** 质检中屡试不爽——侧脸通话截图里,下颌线越硬,投诉率越高。

每天截取三张影视侧脸特写,打印成黑白卡片,遮住下半张脸,**仅凭上半区域猜情绪**。连续两周后,准确率会从%提升到%,大脑开始自动捕捉毫米级差异。

站在镜子前度角,用手机后置摄像头拍摄侧脸,**实时模仿卡片中的表情**。关键点:不要看屏幕,只靠肌肉记忆。你会发现,侧脸想表达“温柔”时,必须让眼球微向下转,否则会被解读成“审视”。

用慢放软件观察自己说话时的侧脸,重点标记**肌肉启动顺序**。真正的悲伤总是先下拉眉尾,再牵动嘴角;假悲伤则相反。这个顺序差毫秒,肉眼难辨,但侧脸轮廓会放大差异。

光线、发型、耳环都会干扰判断。我曾帮一家婚恋平台优化头像审核,发现**左侧脸比右侧脸显老%**,因为多数用户用右手持手机,左侧脸受光更少。解决方案:要求用户上传双侧脸各一张,算法交叉验证,误判率直降%。

目前AI识别正脸情绪的准确率已达%,但侧脸仅%。某头部车企想用侧脸监控司机疲劳,却忽略了一个变量:司机戴墨镜时,**眉尾信号被完全遮挡**。我的建议是增加红外补光,捕捉太阳穴血管跳动频率,与眉尾微动作交叉验证,准确率可拉回%。

如果你拍Vlog,记住“侧脸黄金秒”:当情绪达到顶点时,**刻意让镜头停留.秒侧脸特写**。观众会下意识放大解读,此时哪怕你只是平静呼吸,也会被感知为“克制的心碎”。这是短视频时代最省力的共情杠杆。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~