**离别之所以刺痛,是因为我们的大脑把“熟悉”等同于“安全”。**当一段关系、一座城市、甚至一张老照片即将远去,大脑会触发杏仁核的警报,释放大量应激激素。于是,胸口发闷、眼眶发热、喉咙发紧,这些生理反应都在提醒我们:熟悉的锚点正在消失。

我曾以为理性可以战胜情绪,直到去年搬家那天。打包最后一箱书时,一张泛黄的车票从《挪威的森林》里滑落——那是大学时代异地恋的见证。那一刻,我突然明白:**舍不得的从来不是物品,而是物品背后再也回不去的时光。**

---心理学上有个词叫“**意义重构**”。当一段关系结束,不要问“我失去了什么”,而要问“它完成了什么使命”。

当我把“分手”改写成“毕业”,胸口那块石头忽然变成了勋章。

---情绪压抑就像按住弹簧,压得越狠,反弹越凶。**与其假装没事,不如主动预约一场崩溃。**

这种“仪式性释放”让大脑知道:情绪有出口,危机可控。

人类对时间的感知依赖**空间线索**。当环境剧变,记忆会像断线的风筝。我的 *** 是:

这些**微型纪念碑**不是逃避,而是让过去以新的形态参与未来。

---去年冬天,我在东京地铁看见一个西装革履的男人,对着手机反复播放一段语音:“妈,我升职了。”屏幕上的发送时间停留在三年前,收件人头像已经灰掉。

那一刻我懂了:**有些舍不得,会沉淀成我们与世界对话的方式。**

这些看似琐碎的改变,都是**情感在寻找新的出口**。

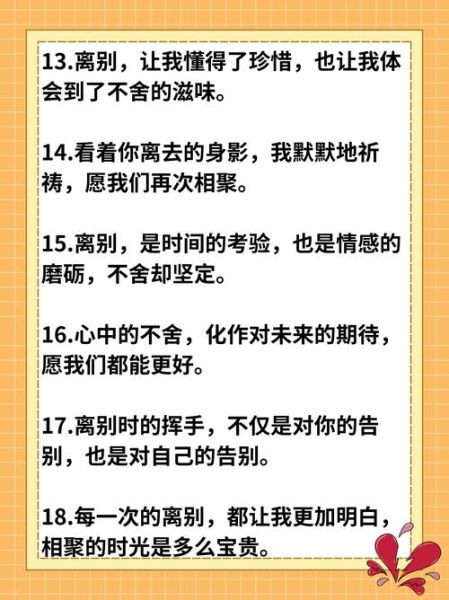

存在主义心理学认为,**人最深的焦虑源于“无法同时拥有全部可能”**。但正是这种永恒的缺失,让我们对每一次相遇都心怀敬畏。

现在我会在日记本最后一页写:“今天我又失去了什么?”不是为了哀悼,而是为了提醒自己:**所有正在流逝的,都曾用力地存在过。**

就像海边的孩子明知城堡会被潮水抹平,仍固执地多插一面贝壳旗——**这不是徒劳,这是人类对抗遗忘最温柔的倔强。**

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~