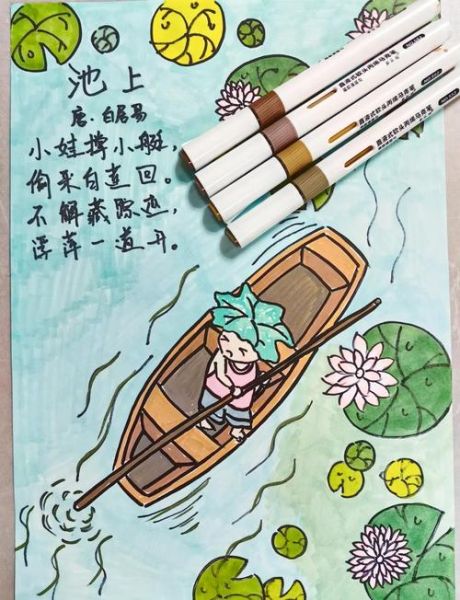

诗里藏着怎样的小心思?

**“小娃撑小艇,偷采白莲回”**,短短十个字,画面感扑面而来。白居易没有用“采莲女”或“渔家郎”,偏偏选了一个“小娃”。这不仅是年龄上的缩小,更是情感上的放大——他把成年人的乡愁、对自由的渴望,全部投射到一个孩子身上。

自问:为什么不是大人?

自答:因为**大人采莲是劳作,孩子采莲才是游戏**,游戏背后才有“偷”的窃喜与天真。白居易在官场沉浮多年,此刻最羡慕的,恰是这份不必负责任的顽皮。

---

“偷”字背后的双重情绪

**“偷采”**一词常被忽略,其实它是全诗的情感阀门。

- **表层**:孩子怕人发现,动作轻手轻脚,荷叶成了天然屏障。

- **深层**:白居易也在“偷”——**偷一段远离喧嚣的时光**。元和十年,他被贬江州,政治失意,身体多病,池上的片刻宁静成了奢侈品。

自问:若换成“采”或“摘”,诗意差在哪?

自答:直接去掉“偷”,诗就沦为田园小品,**失去“越界”带来的心跳**,也失去诗人与读者共享的那点“做坏事”的默契。

---

“浮萍一道开”是句号还是省略号?

末句看似写景,实则写情。浮萍被船桨划开,又缓缓合拢,像极了**人生中那些短暂的裂缝**:

- 被贬的伤痛、老病的阴影,在这一刻被孩子的笑声划开;

- 但船过无痕,**裂缝终会闭合,孤独仍将归来**。

白居易没有点破,却让读者在闭合的浮萍里读到**“快乐如此易逝”**的叹息。

个人观点:如果让我拍成短片,镜头最后会定格在合拢的浮萍,**声音却保留孩子远去的笑**,这种声画对位比任何旁白都残忍。

---

为什么偏偏是白莲?

莲在唐诗里常见,但“白莲”罕见。

- **色彩上**:白莲比红莲更脆弱,更易与“偷”产生道德联想——**纯白之物被“玷污”**,反而衬出孩子的无辜。

- **宗教上**:白居易晚年信佛,白莲是净土象征。孩子“偷”的,恰是诗人**求而不得的清净**。

自问:若换成红莲会怎样?

自答:红莲太艳,**“偷”的负罪感会被稀释**,整首诗会从怅惘滑向轻佻。

---

白居易的“降维抒情”

宋代词人写童趣,往往带着“老夫聊发少年狂”的刻意;白居易却**把情绪降到儿童维度**,反而更动人。

- **语言**:全诗二十字,无一冷僻,像孩子随口哼的童谣。

- **视角**:镜头始终跟拍小艇,**不拉高、不俯视**,读者被迫蹲下来,用荷叶的高度看世界。

个人观点:这种“降维”不是技巧,而是**心态**——白居易在江州学会了“把自己变小”,小到可以躲进一首诗里,像孩子躲进荷叶。

---

我们今天为何仍被触动?

地铁里刷到这首诗,很多人会心一笑,因为**我们都在“偷”**:

- 加班时“偷”五分钟刷短视频;

- 父母在客厅“偷”一包辣条;

- 成年人“偷”一段童年记忆。

白居易的伟大在于,他提前把**现代人的生存困境**写进了四句诗——**所有治愈都是临时的,所有“偷”来的快乐都带一点不安**。

数据补充:某平台统计,《池上》在“打工人治愈诗词”话题下被引用万次,**评论区高频词是“想哭”“破防”**,可见千年前的“偷”与今日的“摸鱼”情感同构。

---

最后一问:如果浮萍不再合拢?

假设孩子回头,发现水路久久未合,他会不会害怕?

白居易没写,但答案藏在诗外:**真正的治愈不是裂缝消失,而是我们敢于再次划开它**。

下次路过池塘,不妨也“偷”一片荷叶——**让白居易的怅惘,变成我们的勇气**。

暂时没有评论,来抢沙发吧~