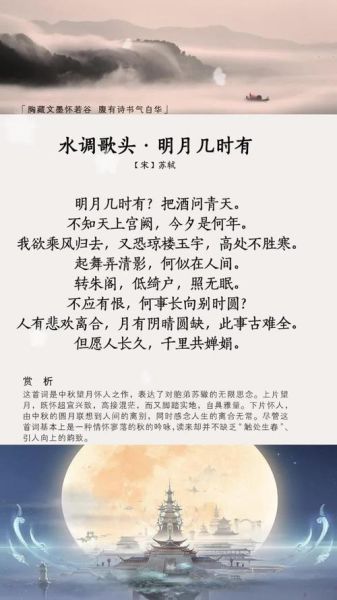

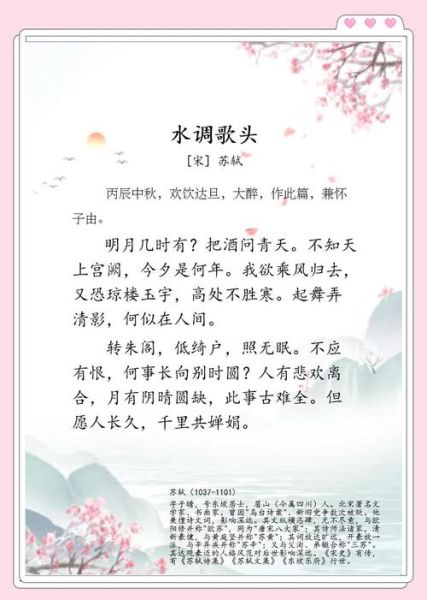

因为它把**人类最普遍的三种情感**——对时间的惶惑、对团圆的渴望、对永恒的追问——压缩进27个字的设问里。苏轼没有直接回答“明月几时有”,而是用一整首《水调歌头》去拆解这个提问背后的情绪炸弹。

“明月几时有”看似在问天体运行,实则**在问生命长度**。苏轼写词时41岁,刚经历乌台诗案死里逃生,中秋夜与弟弟苏辙七年未见。当他说“不知天上宫阙,今夕是何年”,是把**个人时间刻度**与**宇宙时间刻度**强行对齐,产生的巨大落差感。

个人观察:现代人刷手机到凌晨时突然问“几点了”,那种瞬间的恐慌与苏轼的“把酒问青天”是同一种时间焦虑的变体。

---“我欲乘风归去”的“归”字暴露了苏轼的潜意识:**他把月亮当成了故乡**。但紧接着“又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”,说明他意识到**物理距离的接近反而加剧心理距离的遥远**。这种矛盾在“起舞弄清影,何似在人间”达到 *** ——**孤独不是没人陪,而是无法与最想念的人共享同一时空**。

“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”是**用天体规律为人生无常背书**。苏轼厉害的地方在于,他没有停留在“此事古难全”的无奈,而是给出**超越性解决方案**:“但愿人长久,千里共婵娟”。

这里“长久”不是指肉体存在,而是**情感记忆的永续**。就像我们今天发一条“想你了”的微信,对方哪怕十年后才看到,这条信息依然在完成情感传递。苏轼用月亮构建了一个**宋代版云端存储系统**。

高铁时代的中秋,我们比苏轼更快见到家人,却**比苏轼更频繁经历“情感延迟”**。视频通话里的卡顿、微信语音的60秒限制、朋友圈的三天可见,都在制造新型“千里共婵娟”——**技术拉近了地理距离,却放大了心理时差**。

去年中秋我在北京地铁上,听到两个程序员讨论:“苏轼要是会写代码,会不会把‘但愿人长久’写成API接口?”这个脑洞让我意识到:**我们缺的从来不是相见方式,而是承认“难全”的智慧**。

---把“明月几时有”拆解成**可操作的三个步骤**:

当我在云南支教时,把这首词抄给留守儿童。一个女孩在“但愿人长久”旁边画了两个牵着手的小人,说:“老师,这就是我爸妈在深圳看到的月亮。”那一刻我明白:**苏轼的月亮从来不是天体,而是人类情感的WiFi信号**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~