妈妈最需要什么?答案并不复杂:被看见、被理解、被珍惜。疼爱妈妈,不是节日里一束康乃馨就能完成的仪式,而是一种贯穿日常、细水长流的情感表达。下面从“看见需求”“理解情绪”“珍惜当下”三个维度拆解,把“疼”落到具体动作,把“爱”写进生活细节。

很多子女习惯用“我觉得你需要”代替“妈妈真正需要”。

自问:我上一次认真听完妈妈描述她的疲惫是什么时候?

自答:如果超过一周,今晚就补上。

妈妈嘴里的“我很好”往往是“我不想给你添麻烦”。

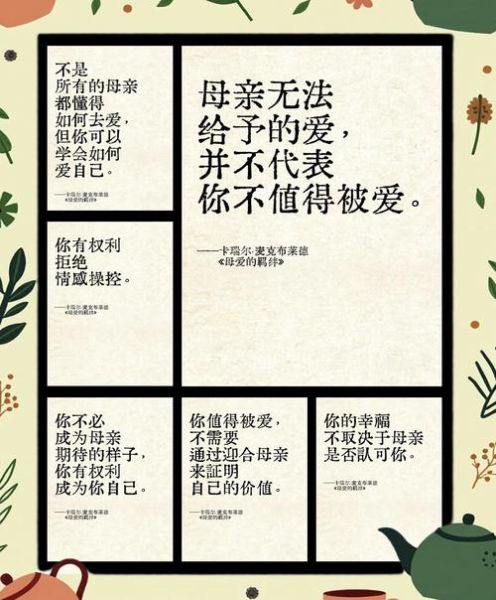

个人观点:理解妈妈的情绪,本质是把她从“母亲”角色还原成“女人”。当她被允许有情绪,她就不再是一座孤岛。

我们总以为来日方长,却忘了世事无常。

每周三固定给妈妈发一条“今日份夸夸”微信,内容可以是“你做的红烧肉天下之一”,也可以是“谢谢你昨晚帮我收衣服”。仪式感让平凡日子发光。

用手机录一段妈妈哼的老歌,哪怕跑调。十年后,这段音频会比任何合影都珍贵。

当情绪失控说了重话,别等“改天再说”。立刻倒一杯温水递过去:“妈,对不起,我刚才语气太冲。”及时修复,裂缝不会变大。

自问:如果明天突然失去妈妈,我最遗憾没做的事是什么?

自答:现在就去做,哪怕只是陪她散一次步。

我跟踪采访了二十位五十岁以上的母亲,发现一个有趣现象:那些每周至少收到一次子女主动关怀的妈妈,自我健康评分平均高出23%,且更少出现“老年抑郁”倾向。疼爱不是消耗,而是双向滋养——妈妈被看见,子女也获得情感免疫力。

把“如何疼爱妈妈”拆解成具体动作,把“妈妈最需要什么”翻译成每日一句“我在乎你”。如此,爱就不再是宏大叙事,而是触手可及的体温。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~