土壤像一本被雨水反复翻页的日记。腐殖质里封存着去年枯叶的叹息,黏土颗粒保留着祖辈脚印的压力。当我在祖父的老菜园里挖出一块碎瓷片,指尖触到那层暗褐色的包浆,仿佛听见他当年弯腰播种的喘息。这种记忆并非浪漫想象,而是土壤颗粒对有机分子、金属离子、微生物群落的长期吸附与保存。

雨后土壤释放的“潮土油”(geo *** in)是一种链霉菌代谢产物,浓度只需0.1 ppb就能让人产生“回家”的冲动。 自问:为什么城市人闻到这股味道会眼眶发热? 自答:因为潮土油与童年稻田、外婆灶台、之一次远行的泥土路共同编码进大脑杏仁核,形成条件反射式的情感通路。

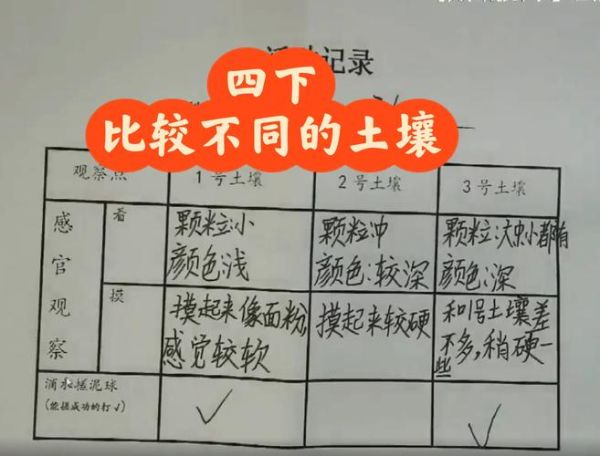

---| 颜色 | 情感暗示 | 个人体验 |

|---|---|---|

| 黑褐 | 安全、丰饶 | 让我想起母亲腌菜缸底的淤泥,带着豆豉的醇厚。 |

| 灰白 | 失落、盐碱 | 故乡废弃盐田的龟裂土,踩上去发出脆响,像一封被撕碎的旧信。 |

| 暗红 | 热烈、警示 | 云南红壤沾在登山鞋上,像未干的血迹,提醒我高原紫外线正灼烧皮肤。 |

干燥的壤土在指间揉搓会发出沙沙声,像翻书; 湿润的黏土被挤压则发出咕啾声,像吞咽。 我在录音棚里做过实验:把麦克风埋进厘米,暴雨前土壤释放气体产生的低频共振(约40 Hz)与人体迷走神经频率接近,能诱导一种近似被拥抱的放松感。

---并非所有土地都欢迎被“情感消费”。 自问:在旅行中带走一把土作为纪念是否合适? 自答:如果这片土地正面临侵蚀或污染,你的“纪念”可能是一次微型掠夺。更负责任的做法是用手机拍摄土壤剖面,再用本地无害黏土复制纹理,让情感留在原地。

---MIT媒体实验室正在测试“土壤声纹库”,通过机器学习分析不同地区土壤的声学指纹,生成可下载的A *** R音频。我试听了一段黄河故道的样本,低频轰鸣中夹杂着细微的金属颗粒碰撞,像极了我童年在河滩捡到铜钱的记忆。技术或许无法复制气味与触觉,但它能让远离故土的人在深夜戴上耳机,完成一次无声的回乡。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~