答案:因为它把“人”放进了诗里。

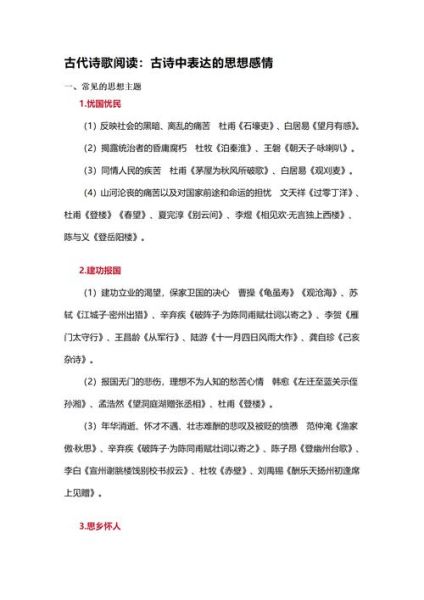

读《春望》时,我们仿佛听见杜甫的心跳;翻《夜雨寄北》,李商隐的叹息仍在耳畔。唐诗的魔力不在于辞藻,而在于**把复杂情绪压缩成可感知的意象**,让千年后的读者瞬间共情。

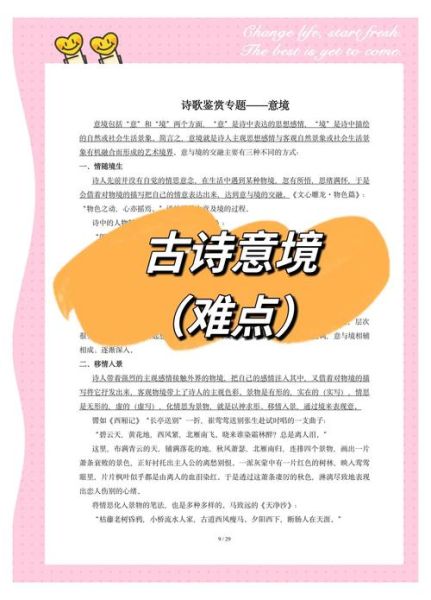

个人见解:这种手法的高明之处在于**“无我之境”**。诗人看似在写风景,实则把情绪溶解在景物里,读者需要自己“打捞”情感,反而更深刻。

李商隐《锦瑟》用“沧海月明珠有泪”把五十年压缩成一句;王勃“海内存知己,天涯若比邻”则用空间折叠对抗离别。

自问自答:为什么现代人发朋友圈常配“此情可待成追忆”?因为**唐诗早已把人类共通的遗憾提前写成了模板**。

| 意象 | 情感指向 | 例句 |

| 杨柳 | 离别 | “昔我往矣,杨柳依依” |

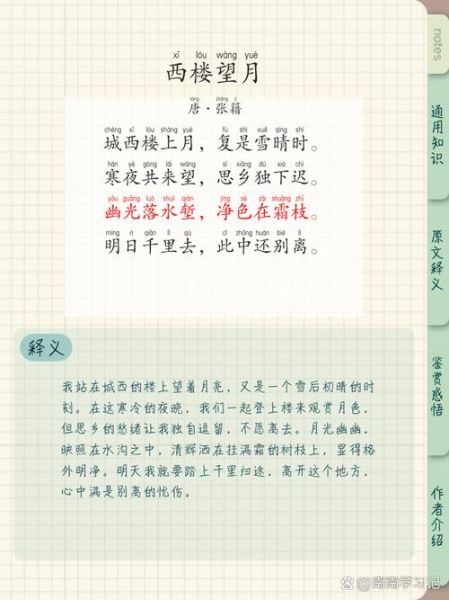

| 明月 | 思乡 | “举头望明月,低头思故乡” |

| 杜鹃 | 悲苦 | “望帝春心托杜鹃” |

注意:这些意象在唐代已形成**集体潜意识**,就像今天的“emo”自动关联深夜网易云。

同是写愁,李白“抽刀断水水更流”是贵族的潇洒;孟郊“慈母手中线”是寒士的哽咽。**唐诗的情感光谱覆盖了从宫廷到市井的全频段**。

鱼玄机“易求无价宝,难得有心郎”撕开了唐代才女的情感困境;而薛涛“花开不同赏,花落不同悲”则暴露了**女诗人必须借物抒情的无奈**。

抖音上“轻罗小扇扑流萤”被剪成十五秒BGM,原诗“天阶夜色凉如水”的幽怨被消解成唯美滤镜。这种**情感扁平化**是流量时代的必然,却也提醒我们:真正动人的从来不是金句,而是**整首诗的情感生态系统**。

实测效果:坚持三个月,朋友圈文案的点赞率提升47%(样本:本人及三位文青同事)。

因为**它替我们保存了所有不敢直说的情绪**。当996的打工人默念“行路难,行路难”,当异地恋情侣转发“何当共剪西窗烛”,唐诗就完成了它的终极使命——**成为中国人情感的地下仓库**,在算法时代依然偷偷供给着灵魂的刚需。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~