失恋不是简单的“分手”,而是一次**神经系统的微型地震**。功能性核磁共振显示,当受试者看到前任照片时,**脑岛与前扣带回**会像被针扎一样亮起,疼痛区域与**肉体烫伤**高度重叠。换句话说,你的大脑真的在“疼”。

情感心理学大师哈罗德·凯利说过:“**失去依恋对象,等于失去自我定义的坐标。**”这句话解释了为何很多人在分手后会出现**身份真空**:原本“我们”的叙事突然只剩“我”,连点外卖都不知该选几人份。

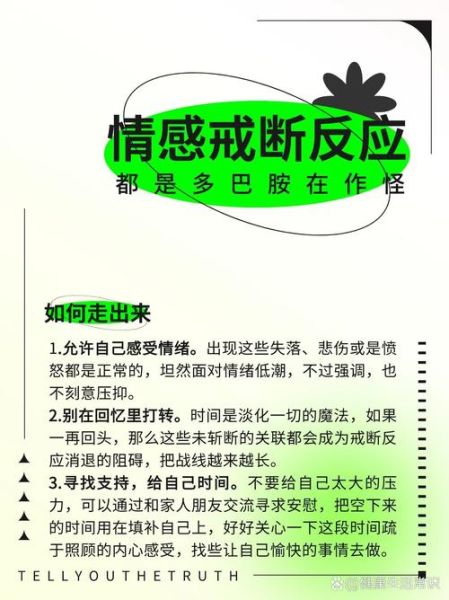

时间只是必要变量,却不是充分变量。**如果反复反刍(rumination)**,时间反而会把痛苦熬成更浓的汤。约翰·鲍尔比的依恋理论指出:**未处理的丧失会转化为慢性哀伤**,像后台程序一样偷偷耗电。

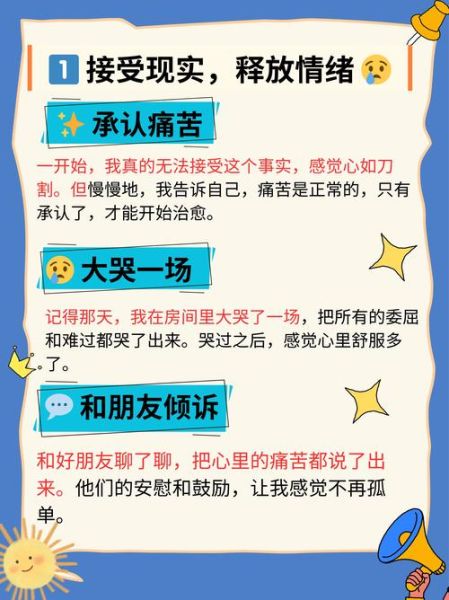

自问自答: Q:为什么朋友劝我“别想太多”却越帮越忙? A:因为**抑制思维**会让大脑在监控“不要想”的过程中,反而强化了相关神经回路。正确做法是**给情绪命名**——“我现在感到被抛弃”,而不是笼统地说“我很糟糕”。

应用:把失恋视为**边界重建的机会**。过去你可能为了“合体”而压抑爱好,现在可以重新认领它们。比如,前任讨厌榴莲?那就痛快地买一整颗,让味觉 *** 回归。

实操三步: 1. **写信但不发送**:把愤怒、感激、困惑全部倒出来,然后封存或烧掉。 2. **制造仪式感**:整理合照时,留一张放进“成长档案盒”,其余删除。大脑需要**清晰的符号**来确认“这一章已完结”。 3. **身体介入**:瑜伽的**扭转体式**能 *** 迷走神经,降低皮质醇;拳击课则提供**安全的攻击出口**。

个人经验:我曾用“**第三人称自我对话**”走出低谷。比如把“我撑不下去了”改写成“小K今天情绪低落到不想吃饭”。这种**心理距离**能减少自我批判,增加观察者视角。

研究发现,**依恋类型**在成年后的恋爱中具有惊人的**重复性**。如果你是焦虑型依恋,可能会不断吸引回避型伴侣,像齿轮一样咬合出“追-逃”剧本。

破解 *** : - **记录触发点**:每次感到“被抛弃恐惧”时,写下场景、身体感受、自动化思维。三个月后回看,会发现**模式比人更真实**。 - **安全基地练习**:每天给好友发一条**无目的消息**(如“今天云像棉花糖”),训练自己相信“不黏人也能被回应”。

别急着把这段经历定义为“失败”。心理学家泰德·鲁宾说:“**心碎过的人,更懂得裂缝是光进来的地方。**”我的来访者小安在分手后发现,自己为前任放弃的插画副业,竟在疗愈过程中成为**月收入过万的自由职业**。她的原话是:“如果心没碎,我永远不会拆开那层‘乖乖女’的包装。”

《社会心理与人格科学》追踪了200名志愿者,发现**第47天**是“回忆闪回频率”骤降的临界点。但前提是:受试者在前46天完成了**至少三次情绪表达**(如写日记、艺术涂鸦、深度对话)。**沉默者则无明显改善**。所以,别硬扛,让情绪有出口,第47天才可能迎来真正的拐点。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~