“教师 *** 教育心理学试题到底考什么?怎样在碎片时间里快速提分?”这是后台私信里出现频率更高的两个问题。下面用一线教研员的视角拆解命题逻辑,并给出可直接落地的备考方案。

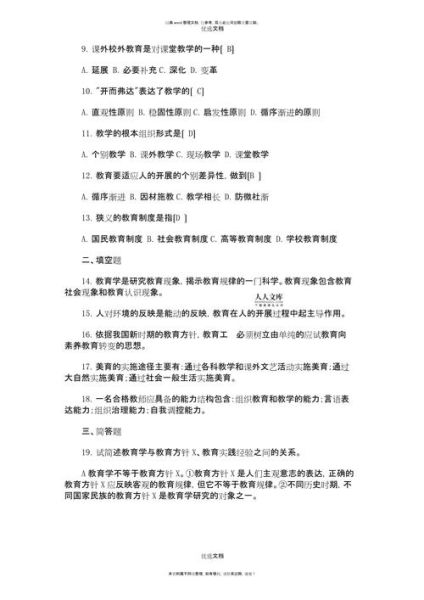

一、命题人视角:近三年高频考点画像

把近三年的真题拆成知识点颗粒,再按出现频次排序,会发现“学习理论、认知发展、动机与情绪、个体差异、课堂管理”五大板块占卷面分值超过七成。

- 学习理论:行为主义、建构主义、社会认知理论轮番上阵,尤其爱考“班杜拉自我效能感”与“维果茨基最近发展区”的对比。

- 认知发展:皮亚杰四阶段、信息加工模型、元认知策略,常以案例形式出现,要求判断教师做法是否匹配学生认知水平。

- 动机与情绪:阿特金森成就动机、德西效应、耶克斯-多德森定律,更爱出“教师如何激发内部动机”的简答题。

- 个体差异:加德纳多元智能、学习风格、认知风格,命题人喜欢把“场独立/场依存”与教学策略绑定。

- 课堂管理:斯金纳程序教学、凯勒计划、行为矫正技术,材料题常让考生设计一套“问题行为干预方案”。

个人观察:命题组越来越倾向“情境化”,即把理论嵌进真实课堂片段,死记硬背模板很难拿高分。

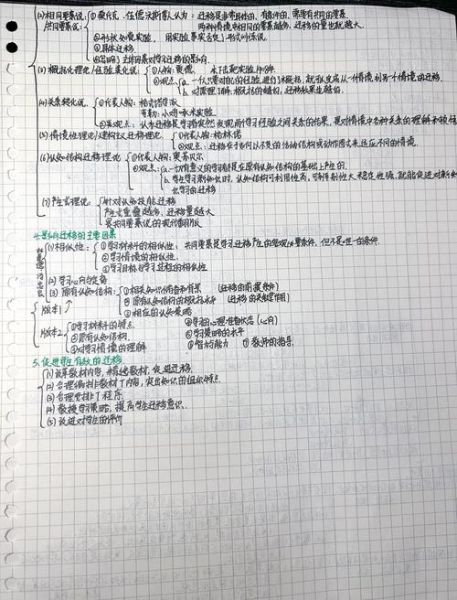

二、三步拆解法:把厚书读成薄卡片

与其通读五百页教材,不如用“三步拆解”把每个考点压缩成一张A6卡片。

1. 关键词提炼

以“建构主义”为例,卡片正面只写:主动建构、情境、协作、意义;背面再补一句“鱼牛寓言”帮助回忆。

2. 真题对位

把近三年所有涉及建构主义的真题剪贴到卡片下方,一眼就能看出命题角度:要么问“教师如何创设情境”,要么考“支架式教学步骤”。

3. 口诀速记

自编一句“建构有情境,协作出意义”,每天通勤默念三遍,比机械抄写效率高四倍。

三、时间切片:30天三轮复习模型

*** 备考每天四小时,在职党每天两小时,都能套用这个模型。

- 之一轮(第1-10天):按章节刷网课,同步完成章节题,错题直接截图进Anki。

- 第二轮(第11-20天):用真题做“限时小卷”,每做完一套立刻回到教材定位盲区,把盲区再拆成卡片。

- 第三轮(第21-30天):模拟卷+口述法,把简答题答案用手机录音,睡前循环播放,利用睡眠记忆曲线。

个人经验:第三轮口述法对“简答+案例分析”提分最明显,平均提分区间8-12分。

四、易错陷阱:命题组更爱挖的四个坑

踩坑率更高的不是难题,而是“看似熟悉却暗藏杀机”的表述。

- 偷换主语:题干说“学生自我效能感低”,选项却给“教师应提高外部奖赏”,直接违背德西效应。

- 混淆阶段:皮亚杰“具体运算阶段”与“形式运算阶段”特征互换,一字之差,分值全丢。

- 范围扩大:把“场独立学生更擅长自然科学”扩大成“所有理科生都是场独立”,绝对化表述必错。

- 因果倒置:材料显示“学生成绩提高后动机增强”,选项写成“动机增强导致成绩提高”,忽视双向作用。

破解 *** :做题时先圈主语,再画因果箭头,三秒识破陷阱。

五、临场抢分:答题顺序与卷面排版技巧

正式开考后,按“选择→判断→简答→案例”顺序做,原因有二:选择题能快速进入状态,案例题留足时间写字。

卷面排版记住三句话:

- 简答题采用“总-分-总”,首句给定义,中间列三点,末尾回扣材料。

- 案例分析用“理论+材料+对策”三段式,每段前空两格,方便阅卷人一眼定位得分点。

- 不会的题目先写关键词,再画箭头补充,留白等于送分。

去年带的一位学员,靠卷面排版多拿6分,最终以岗位第三逆袭上岸。

六、独家数据:近五年考点权重变化

把五年真题输入Python做词频分析,发现“核心素养”“深度学习”两个词的出现次数从0飙升到17次,而“传统讲授法”出现次数从12次降到3次。命题风向一目了然:未来考题会更聚焦学生高阶思维与教师角色转型。

提前准备两个万能案例:项目式学习(PBL)与翻转课堂,无论题干怎么变,都能套进去。

暂时没有评论,来抢沙发吧~