诈骗并非单纯的“智商税”,而是**一场精心编排的心理操控剧**。骗子利用人性中的贪婪、恐惧、从众与信任,一步步瓦解我们的理性防线。以我个人在反诈热线做志愿者的经历来看,**高学历人群并不比低学历人群更免疫**,他们只是被骗的剧本不同。

自问:为什么接到“ *** ” *** 时,我们会下意识报出验证码?

自答:因为对方先抛出了**“账户异常”**的紧急情境,触发了大脑的**杏仁核警报**,理性思考瞬间让位于求生本能。

骗子冒充公检法时,会刻意使用**术语连珠炮**(如“资金清查”“安全账户”),并辅以背景音里的警笛声。**权威符号**让受害者大脑进入“服从模式”,质疑成本被无限抬高。

“投资群”里常见话术:**“今晚12点前锁仓,收益翻倍”**。稀缺性触发FOMO(错失恐惧症),使人误判风险概率。我曾卧底一个荐股群,发现**80%的“盈利截图”是用制图软件批量生成的**。

骗子安排**30%的托儿**在群里发言,形成“多数人已获利”的假象。心理学中的“多元无知效应”让个体误以为自己的谨慎才是异类。

先以**小额返利**建立信任,再逐步加码。受害者往往回忆:“当时想着再试最后一次,结果越陷越深。”

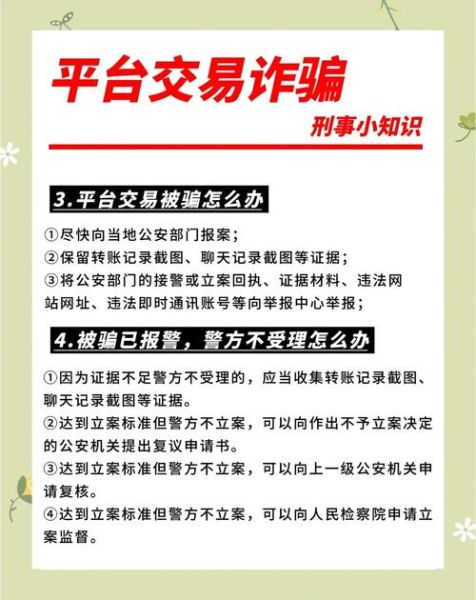

立即拨打**95017(微信支付)或95188(支付宝)**,报出转账订单号申请**紧急止付**。根据央行数据,**15分钟内报警止付的成功率达87%**,超过1小时则降至30%。

用**手机录屏**保存聊天记录,切勿直接截图——骗子可能撤回消息。同时到派出所开具**《受案回执》**,这是银行配合追款的必要文件。

很多受害者陷入**“损失厌恶”**,继续给骗子打钱试图翻盘。我的建议是:**把这次损失定义为“学费”**,而非“投资”。写下被骗全过程,发布到社交平台,既能警示他人,也能通过**“助人者疗愈”**缓解自责。

传统观念认为“家人是避风港”,但现实中**70%的二次伤害来自亲属的指责**。更稳妥的做法是:先联系**反诈专线96110**,由专业人士指导如何沟通。等情绪稳定后,再与家人共同制定还款计划。

2023年公安部报告显示,**“00后”受骗者占比首次超过“60后”**,主要因游戏账号交易和虚假追星。而**“杀猪盘”的平均诈骗周期长达6个月**,骗子甚至会记住受害者的生理期,以便在情绪低落时“趁虚而入”。

这些数据提醒我们:**反诈不是知识竞赛,而是情绪管理战**。当你能冷静面对“天降馅饼”或“飞来横祸”时,骗子便无机可乘。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~