泊船为何能成为情感容器?

船靠岸时,水面被桨叶划开又合拢,那一瞬的**“静”与“动”**的交替,像极了人在情绪起伏后终于找到安放之所。古人写“野渡无人舟自横”,横着的不是舟,而是无人认领的寂寥;今人拍短视频,把镜头对准码头夜泊的灯火,弹幕里飘过的却是“想家了”。泊船之所以动人,正因为它**把抽象的情绪锚定在可触可感的空间**里。

---

常见泊船意象的三重身份

### 1. 归处:从“系缆”到“心安”

**“缆绳绕柱三圈”**的动作,在诗里常被替换成“归心”。柳宗元“欸乃一声山水绿”看似写景,实则写船停后天地忽然安静,旅人听见自己心跳。现代人下班打车,司机问“回哪儿”,那一刻的“回”就是千年前的“泊”。

### 2. 暂歇:与“漂泊”互为倒影

船停是为了下一次启程,所以**泊船永远带着“未完成”的暗示**。张继“夜半钟声到客船”之所以苍凉,是因为钟声提醒他:天一亮又要上路。这种**“悬而未决”**的情绪,比直接写“我很孤独”更锋利。

### 3. 边界:水与岸的暧昧地带

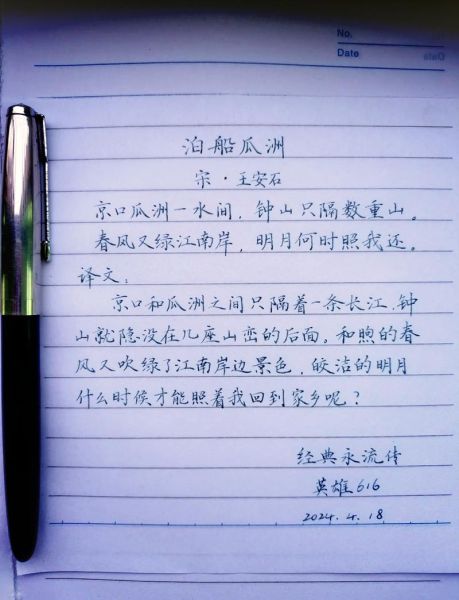

船身一半在水里,一半在陆地,像**卡在两种生活之间的自己**。苏轼《临江仙》“小舟从此逝,江海寄余生”看似洒脱,细读却是“想逃又逃不彻底”的挣扎。当代人把辞职信写成“泊船瓜洲”,也是借这个意象表达**“进退皆难”**。

---

自问自答:为什么同一艘船,有人读出温暖,有人读出荒凉?

答案藏在**“谁在船上”**与**“岸是什么”**。

- 杜甫“星垂平野阔,月涌大江流”时,岸是战乱中的故乡,泊船是**被迫的停顿**,所以悲凉。

- 秦观“柔情似水,佳期如梦”时,岸是爱人所在,泊船是**主动的靠近**,于是缱绻。

**情感不是船自带的,是岸上那盏灯决定的。**

---

现代场景如何复刻泊船情绪?

### 城市阳台的“微型泊船”

把躺椅拖到落地窗边,脚边放一盆水养绿植,耳机里播码头白噪音——**身体静止,思绪漂流**,这就是公寓版的“野渡无人”。孤独感被**“可控的停泊”**稀释,反而成了疗愈。

### 共享单车的“逆向泊船”

下班后在地铁口多停十分钟,不锁车,就坐在路边看车流。单车像**临时抛锚的小船**,而你是那个**故意晚点靠岸的人**。这种“拖延的停泊”在996语境下,成了微型反抗。

---

个人实验:用泊船写一封不寄出的信

去年在苏州古运河夜游,船停桥洞时,水面突然映出三轮月亮:真的、碎的、被风揉皱的。我掏出手机给十年没联系的朋友发消息:“此刻月亮像被缆绳系住,我替你多看了一眼。”

**消息没发出,但情绪已经靠岸。**

后来读到博尔赫斯“天堂应该是图书馆的模样”,我想补一句:**“也可以是永不抵达的码头。”**

---

数据之外:那些被忽略的泊船细节

- 船舷上的**水痕高度**暴露它曾去过怎样的风浪

- 缆绳缠绕的**圈数**对应旅人心里打结的密度

- 甲板缝隙里**嵌着的沙粒**,是上一次靠岸时偷偷留下的地理坐标

这些细节像**情绪的年轮**,不声张,却比“我很想你”更诚实。

暂时没有评论,来抢沙发吧~