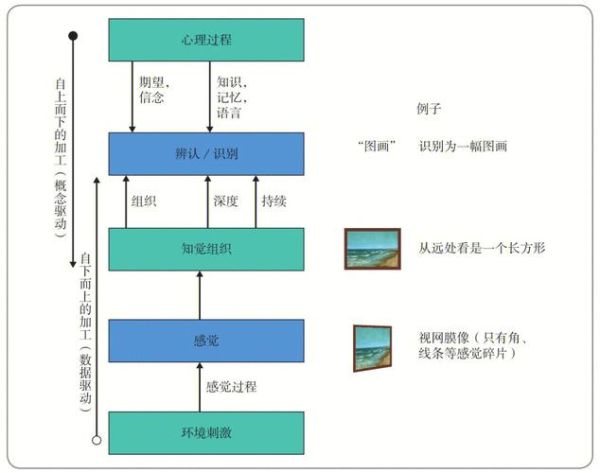

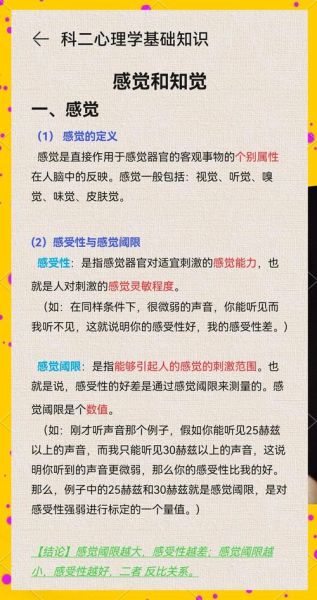

感觉的心理学定义是什么?感觉是个体通过感受器接收外界或体内 *** ,并将其转化为神经电信号,进而在大脑皮层形成的最原始、最基本的意识体验。它回答的是“有没有”“是什么”的问题,而非“意味着什么”。

感觉与知觉常被混用,实则泾渭分明:

自问:如果失去感觉,知觉还能存在吗?

自答:不能。没有感觉输入,知觉就成了无源之水。

任何感觉都可以用这三把标尺测量:

个人观点:我认为“持续时间”最容易被忽视,却最能解释为何慢性疼痛比急性疼痛更耗竭心理资源。

人并非被动接收所有 *** ,感受器的生物结构已先行筛选:

这意味着,紫外线、超声波、一氧化碳对我们“不存在”感觉,除非借助工具延伸通道。

绝对阈限是“能否察觉”,差别阈限是“能否分辨”。更有趣的是感觉适应:持续不变的 *** 会被神经系统主动下调增益,以节省资源。于是,香水味在十分钟后“消失”,并非空气变淡,而是嗅觉神经元进入节能模式。

McGurk效应揭示:当嘴唇发“ga”却播放“ba”时,大脑会合成“da”。这说明感觉通道并非孤岛,而是实时整合。个人观点:未来VR若想以假乱真,必须模拟这种跨通道串扰,否则永远“出戏”。

糖尿病周围神经病变让“强度”标尺扭曲,患者对轻触产生剧痛;抑郁症患者则普遍报告“味觉迟钝”。这些例子提示:感觉不只是外周问题,更是中枢增益调控的窗口。

每天盯屏十小时,视网膜节细胞被蓝光过度激活,导致延迟性视觉后像;而手机“幻震”则是触觉记忆与预期误配。它们证明:感觉规则在数字环境中被重写,心理学必须更新定义边界。

2023年《Nature Neuroscience》元分析指出,人类平均绝对阈限在过去50年下降了12%,并非感官变敏锐,而是环境噪声降低与检测算法进步的结果。换句话说,感觉的定义正在被技术与生态共同改写。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~