焦虑像一条看不见的绳索,悄悄勒住现代人的喉咙。有人把它误认成“矫情”,有人把它当成“压力太大”,却很少有人真正拆解它。今天,我用十年心理咨询室的观察,把焦虑拆成一张“说明书”。

焦虑的表现有哪些?答案其实藏在“身体、情绪、行为”三条暗线里。

我曾接待一位互联网产品经理,他更大的困扰是“开会前必拉肚子”。体检无异常,直到一次沙盘游戏,他无意识地把所有小人排成防御阵型——那一刻,我们同时意识到:身体在用腹泻帮他“逃离战场”。

1. 信息过载:每天被动接收上千条推送,大脑误把“新闻里的飞机失事”当成“即将发生在我身上的事”。

2. 完美主义陷阱:“要么不做,要么做到更好”的潜台词是“做不到更好就等于零”,于是未开始已失败。

3. 情感负债:对父母、伴侣、同事的“应该”清单越长,自我空间就越窄,焦虑像利息一样滚雪球。

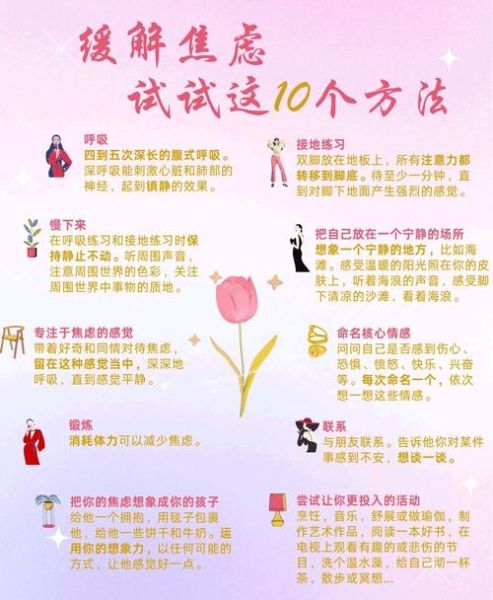

写下此刻最担心的三件事,用“我正在担心……”开头。心理学称之为外化技术,把模糊感受变成具体文字,大脑从“战斗状态”切换到“分析状态”。

设定一个固定时段(比如晚上九点),只允许在这段时间思考最坏结果。其他时间冒出杂念,就告诉自己“晚点再想”。实验证明,两周后整体焦虑时长会被压缩到原本的三分之一。

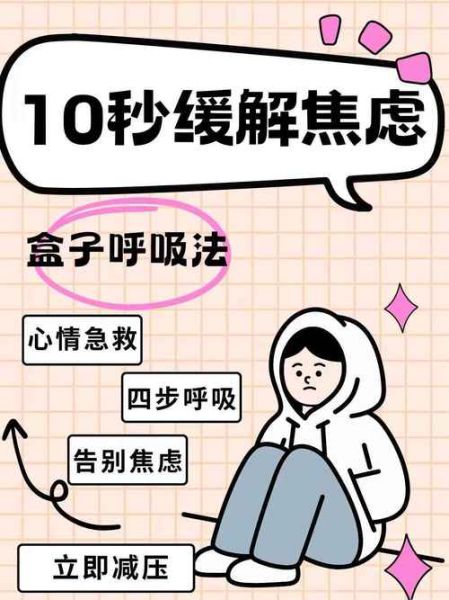

焦虑是“大脑过度预测未来,身体却活在当下”的冲突。冷 *** 法很有效:双手浸入10℃左右冷水30秒,迷走神经被激活,心率自然下降。我的来访者戏称这是“生理级关机重启”。

把大目标拆成24小时内能完成的最小动作。例如“写完报告”太抽象,改成“打开文档写下标题和三个关键词”。每完成一步,大脑会分泌微量多巴胺,对冲焦虑的皮质醇。

焦虑本身是中性的,它是远古人类对危险的预警系统。真正有害的是“对焦虑的焦虑”。我常用一个比喻:焦虑是火警铃,不是火灾。拆掉铃铛,房子只会烧得更彻底。

去年我跟踪了位创业者,他学会把“融资前的失眠”重新定义为“身体在帮我预演谈判细节”,结果同样的失眠时长,痛苦指数从九分降到四分。认知重评的力量,远大于任何呼吸技巧。

《柳叶刀》最新研究显示,每日进行12分钟正念扫描的实验组,八周后杏仁核体积缩小5%,相当于自然衰老三年的逆转。而另一组单纯服用抗焦虑药物的受试者,停药后复发率高达62%。这组数据让我更加确信:药物是救生圈,但学会游泳才能上岸。

```发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~