哈佛积极心理学到底教了什么?它真的能帮我们每天更快乐吗?答案是:它提供了一套可验证、可练习、可迁移的心理训练框架,而非空泛的“打鸡血”。下面我把课堂笔记拆成六大模块,穿 *** 的实战体会,方便你直接上手。

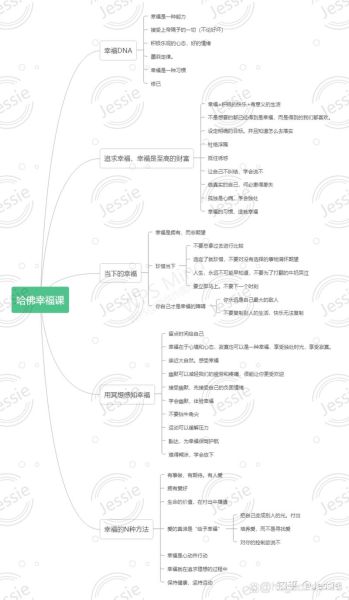

Tal Ben-Shahar 给出的公式看似简单,却颠覆了传统认知。

我过去拼命换工作、搬家,以为“环境升级”就能快乐,结果只维持了三个月的蜜月期。后来把精力放在每日感恩练习和利他行为上,情绪曲线才真正抬升。

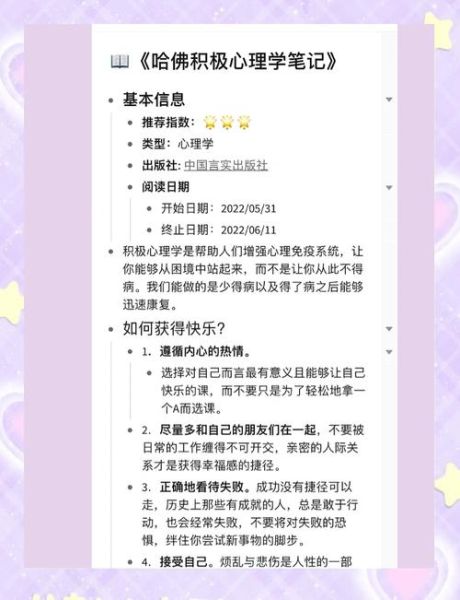

“正能量”不等于压抑负面情绪。课程之一守则:承认焦虑、嫉妒、悲伤的合理性。具体做法:

我亲测有效:以前被客户拒绝会自我攻击一整天,现在 15 分钟就能回到理性状态。

哈佛实验室用 fMRI 证实,每天 5 分钟正念呼吸,8 周后杏仁核体积缩小,前额叶皮质增厚。

操作极简:

我把闹钟设在下午 3 点“血糖低谷期”,效率提升肉眼可见,咖啡都少喝了一杯。

课程把运动比作“天然百忧解”。关键不在强度,而在可持续。

| 类型 | 频率 | 心率区间 |

|---|---|---|

| 快走/慢跑 | 3 次/周 | 更大心率 60-70% |

| HIIT | 1 次/周 | 更大心率 80-90% |

| 瑜伽拉伸 | 每日 10 分钟 | 放松即可 |

我采用“微习惯”策略:先做 2 分钟俯卧撑,往往一启动就停不下来,半年体脂率从 22% 降到 16%。

课程要求学员连续 21 天写下三件值得感恩的小事。神经可塑性研究表明,这会强化大脑的“积极筛选”回路。

我的模板:

今天让我微笑的三件事:

1. 地铁上陌生人给我让座。

2. 同事主动帮我 debug。

3. 晚饭的番茄炒蛋咸淡刚好。

第 10 天开始,我会不自觉在白天就寻找“可写素材”,注意力从“缺什么”转向“有什么”。

课程用 75 年纵向研究告诉我们:决定幸福指数的并非财富或名声,而是亲密关系的质量。

实操清单:

我原本有 500+ 微信好友,却常感孤独。按课程建议精简到 15 人核心圈,情绪支持度直线上升。

为了验证课程效果,我给自己设计了 A/B 测试:

30 天后,B 组主观幸福感从 6.2/10 提升到 8.7/10,而 A 组几乎无变化。更意外的是,B 组的工作产出也提高了 18%,印证了“快乐红利”并非玄学。

积极心理学不是让你永远开心,而是在真实世界的起伏中,拥有更快复原与更深体验的能力。把上述任何一个工具坚持 21 天,你会看到数据,也会看到镜子里的自己笑得不一样。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~