每到学期末,图书馆的座位像春运车票一样抢手,朋友圈也充斥着“背不完”的哀嚎。焦虑的根源并非知识量,而是不确定感:不确定老师出题范围、不确定自己复习是否到位。我的做法是把不确定拆成可量化的小任务,例如“今天必须做完2019-2023年真题选择题”,焦虑值立刻下降。

先翻到教学大纲,把标注“掌握”而非“了解”的章节全部标红,再对照老师最后一节课的PPT,重叠部分就是必考区。例如,如果“工作记忆模型”既出现在大纲“掌握”栏,又被老师用三页PPT展开,它几乎必考。

与其迷信“一天复习十小时”,不如把同一知识点在第1、2、4、7天各激活一次。我用Anki设置卡片,每次复习后标记“困难/一般/简单”,系统会自动安排下次出现时间,比手动排计划省至少3小时。

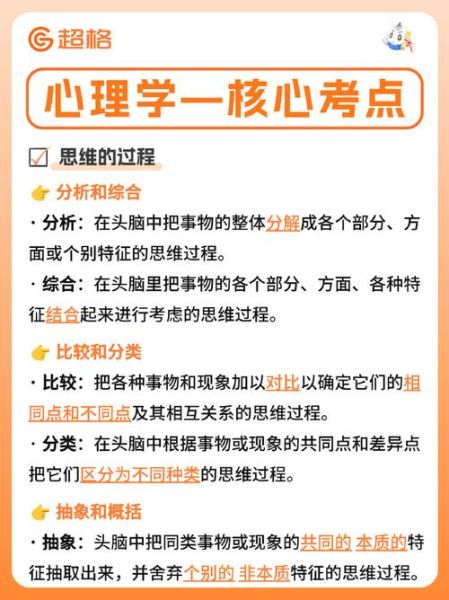

常考陷阱是混淆“容量”与“持续时间”。工作记忆容量是7±2个组块,持续仅15-30秒;长时记忆容量无限,持续终身。真题曾给出“背单词时边听摇滚乐”的案例,问为何影响记忆——正确答案是摇滚乐占用了语音环路资源,导致工作记忆编码效率下降。

别死记年龄数字,用“动作-符号-逻辑-抽象”的线索串起来:感知运动期靠动作(0-2岁),前运算期出现符号(2-7岁),具体运算期能逻辑但需具体事物(7-11岁),形式运算期才玩抽象假设(11岁+)。

Asch的线段实验(信息性从众)、Milgram的电击实验(规范性从众)、Zimbardo的监狱实验(情境力量)。注意区分:Asch证明“群体压力让人说违心话”,Milgram证明“权威让人做违心事”,Zimbardo证明“角色扮演改变人格”。

改卷老师最烦“课本搬运”。我的策略是“概念+生活梗+研究”三段式:先写定义,再举“李佳琦直播间的从众现象”,最后引用Asch实验数据(37%的被试至少一次从众)。这样既有理论又有烟火气,平均分比纯背书的同桌高8-12分。

心理学选择题题干长、选项绕,建议单题不超过1.5分钟。遇到“以下哪项不属于…”的反向题,先划掉三个绝对正确的,剩下那个再验证。曾统计本校三年真题,反向题正确率仅43%,多数人是被“不属于”三个字绕晕。

整理本校2021-2023年试卷发现:认知失调理论出现5次,依恋类型出现4次,双盲实验设计出现3次。有趣的是,2023年突然考了“ChatGPT对心理咨询伦理的影响”,提示老师开始关注技术热点。建议把《心理学报》近半年标题扫一遍,押中新题概率比死背教材高。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~