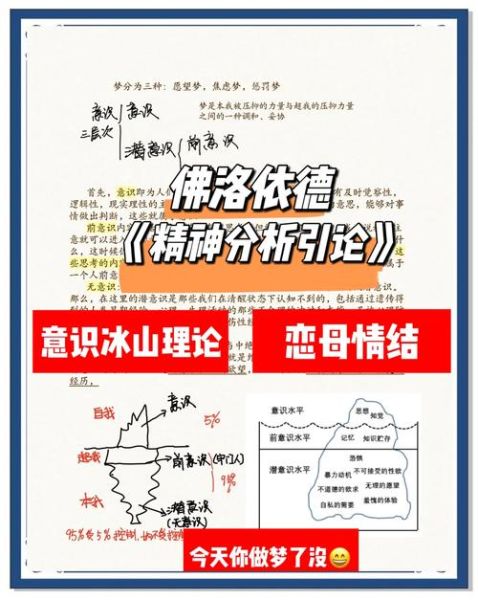

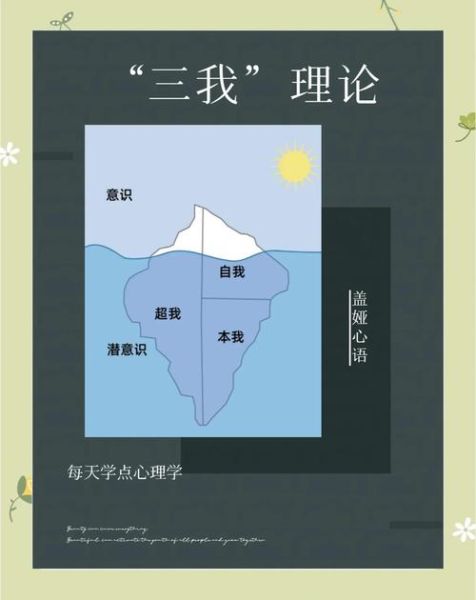

弗洛伊德心理学理论,通常指西格蒙德·弗洛伊德在19世纪末至20世纪初提出的精神分析学说。它把人的心理结构划分为本我、自我、超我三层,并强调潜意识对行为与情感的支配作用。

自问:为什么弗洛伊德如此看重潜意识?

自答:因为在他的临床观察里,**患者反复出现的焦虑、梦境与口误**,都指向被压抑的欲望与冲突,而这些内容无法被意识直接捕捉。

个人观点:当我在深夜写稿时,**本我**常催促我“把最 *** 的情绪倾倒出来”;**超我**却警告“别泄露隐私”;**自我**则折中,用隐喻与象征包装,既保留冲击力,又避免 *** 。

弗洛伊德认为,**自由联想**与**梦的解析**是通往潜意识的桥梁。写作中可借鉴:

我曾连续一周梦见“电梯失控坠落”,自由联想后发现它对应**对职业不确定性的焦虑**。于是我把电梯意象写进小说,成为主角心理崩塌的隐喻。

弗洛伊德提出**压抑、投射、升华**等防御机制。写作焦虑常源于:

自问:如何不陷入“自我攻击”的死循环?

自答:把**焦虑本身**当作素材。当我害怕“写得不够好”,就把这种恐惧写成角色独白,既释放了情绪,又让文本更真实。

弗洛伊德认为,男孩在潜意识中渴望取代父亲,又恐惧被父亲惩罚。文学里,**弑父**常象征**推翻旧秩序**,**认同**则代表**继承与超越**。

个人观点:我在创作一篇家族史小说时,让主角烧毁父亲的日记,象征**切断精神脐带**;随后又偷偷抄写父亲笔迹,暗示**无法彻底割裂**。这种矛盾,正是俄狄浦斯情结的文学化呈现。

弗洛伊德把梦分为显梦与隐梦。显梦是表面情节,隐梦是被压抑的欲望。

写作技巧:

我曾把一场“牙齿脱落”的梦写成短篇:主角每掉一颗牙,就解锁一段童年禁忌记忆。读者反馈“像被催眠”,这恰好验证了弗洛伊德关于梦与潜意识互通的观点。

弗洛伊德早期用“谈话疗法”让病人释放创伤。写作亦然:

数据补充:伦敦大学学院一项对200名创作者的追踪显示,**持续6个月的隐喻性写作**可使焦虑量表得分下降27%,与短期心理咨询效果相当。

不必把弗洛伊德当作教条,而要把他视为**潜意识的潜水镜**。当你允许本我、自我、超我在纸上对话,文字就会自带心理深度。下一次卡文时,不妨问自己:我究竟在压抑什么?答案往往藏在最不愿面对的句子里。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~