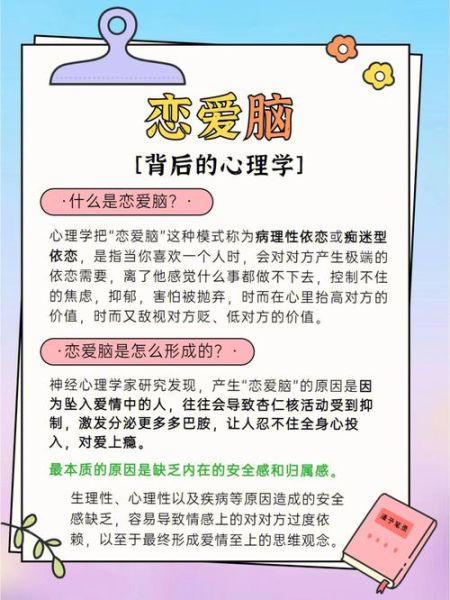

恋爱脑是病吗?不是疾病,而是一种可被调节的心理状态。

从女性心理学视角看,恋爱脑并非医学诊断,而是一种认知资源被强烈情感占据的现象。它通常表现为:注意力高度集中在伴侣身上、决策时以对方为唯一参照、情绪波动随关系起伏。美国女性心理学家Dr. Helen Fisher的脑成像研究指出,当女性陷入热恋时,腹侧被盖区多巴胺分泌量提升,理性前额叶活动下降,这就解释了“智商掉线”的生理基础。

传统心理学多以男性样本为研究对象,而女性心理学家则强调社会性别角色与激素周期的交互作用。例如,Dr. Louann Brizendine在《女性的大脑》一书中提出,雌激素与催产素的协同会放大女性对亲密信号的敏感度,使她们更容易进入“全情投入”模式。我的临床观察也印证:当女性同时面对职场竞争与情感需求时,大脑会把伴侣评价为“安全基地”,从而将大量认知资源倾斜到关系维护上。

我曾跟踪访谈位都市女性,她们在恋爱脑高峰期平均每周为伴侣让步.次个人计划,分手后的“反弹式成长”却能在三个月内完成原本一年的职业证书。

每天睡前用三句话记录:今日最强烈的情绪、触发事件、我的真实需求。把模糊感受翻译成具体数据,大脑就能重新启动理性评估。

固定每周三晚上为“自我约会”,关掉手机,进行一项与伴侣无关的活动。神经可塑性研究表明,重复的新奇体验能重塑多巴胺回路,降低对单一对象的依赖。

把困扰写成邮件发给想象中的“十年后的自己”,再切换身份回复。女性心理学家Dr. Kristin Neff的自我慈悲训练证实,角色转换可瞬间提升客观性。

焦虑型依恋者更容易陷入恋爱脑,因为她们把亲密视为稀缺资源。我的咨询室里,这类来访者常问:“如果我不过度付出,他会不会离开?”我会反问:“你能否回忆起童年时,父母对你需求的回应是稳定还是忽冷忽热?”当她们意识到旧脚本正在重演,改变的动力就出现了。

《Journal of Sex Research》追踪对情侣发现,恋爱脑的平均持续时间为18个月,之后要么转化为安全型依恋,要么进入倦怠。女性心理学家Dr. Barbara Fredrickson的“微时刻理论”提示:每天三个秒的积极对视就能延长 *** 周期,关键在于把宏大浪漫拆解成可执行的小动作。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~