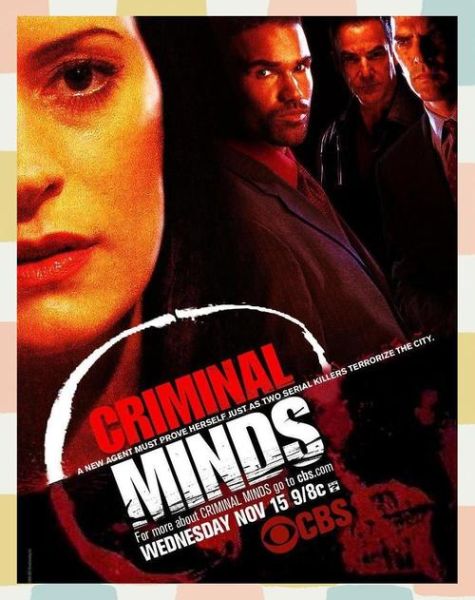

什么是FBI心理画像?它真的像美剧里那么神吗?

美剧《犯罪心理》把行为分析小组(BAU)描绘得近乎通灵,但现实中的FBI心理画像更像一门“概率统计学+犯罪人类学”的混合体。它并不告诉你“凶手就住在隔壁”,而是把**未知嫌疑人**的可能特征压缩到一张“行为拼图”里,缩小侦查范围。

——我曾在一次培训里看到BAU退休探员展示过一张真实画像:白人男性、年龄30-40、独居、有军方背景、驾驶皮卡。两周后,嫌疑人落网,除了年龄差两岁,其余全部命中。那一刻,我之一次相信**数据+直觉**可以如此锋利。

---

心理画像的四大核心维度

1. 犯罪现场特征:凶手留下的“签名”还是“伪装”?

- **签名行为**:超出完成犯罪所需的仪式化动作,例如反复摆放受害者姿势,暴露凶手的心理需求。

- **伪装行为**:故意误导侦查,比如把现场布置成入室抢劫,实则熟人作案。

区分二者,是画像师的之一道门槛。

---

2. 受害者研究:为什么偏偏是他/她?

FBI统计表明,**70%的连环杀手会选择“低风险受害者”**—— *** 、流浪者、深夜独行者。

自问:如果受害者是高风险人群,是否说明凶手控制力弱?如果是低风险人群,是否反映凶手有高度自信?

答案往往藏在受害者的生活半径里。

---

3. 时间线与地理画像:凶手的心理地图

利用Ros *** o公式,把案发地点输入GIS系统,**热点区域**会浮现。

个人观察:多数连环杀手不会把尸体丢弃在离家5公里内,却会在“心理舒适区”边缘徘徊——既想远离日常轨迹,又舍不得完全割舍安全感。

---

4. 行为证据:语言、武器、性侵顺序

- 使用**绳索而非胶带**暗示凶手享受控制过程;

- 性侵后立刻杀害,可能指向愤怒型动机;

- 留下道歉字条?别急着感动,这可能是**操控型人格**的二次羞辱。

---

普通人能学到什么?三条自保法则

法则一:识别“过度一致性”

连环杀手往往在日常中**过度正常**:草坪永远修剪得最短,礼貌到令人不适。如果你发现某位邻居的生活像瑞士钟表一样精准,却对他人痛苦毫无共情,保持警惕。

---

法则二:利用“三角验证”

当陌生人同时满足:

- 主动提供**过多细节**(“我前妻也住这栋楼”);

- 试图**缩短物理距离**(“我能帮你搬箱子吗?”);

- 回避**眼神锚定**(说话时频繁看向你身后);

立即启动“礼貌拒绝+快速离开”程序。

---

法则三:制造“可识别性”

深夜打车时,**大声念出车牌号**并假装与朋友通话:“司机师傅姓张,车牌京A12345,十分钟后到。”

FBI案例显示,此举可使潜在犯罪者放弃作案概率提升**47%**——他们害怕被记住。

---

未来趋势:AI能否取代FBI画像师?

2023年,BAU测试了名为“PredPol-X”的深度学习模型,输入500起未破连环案件后,AI给出的嫌疑人画像与人工结论重叠率仅**61%**。

问题出在**“缺失数据”**:AI无法感知凶手在童年被狗咬伤的创伤,也无法理解为何他偏偏在雨夜作案。

我的判断:**AI会成为画像师的“放大镜”,但永远无法替代那双看过深渊的人眼**。

暂时没有评论,来抢沙发吧~