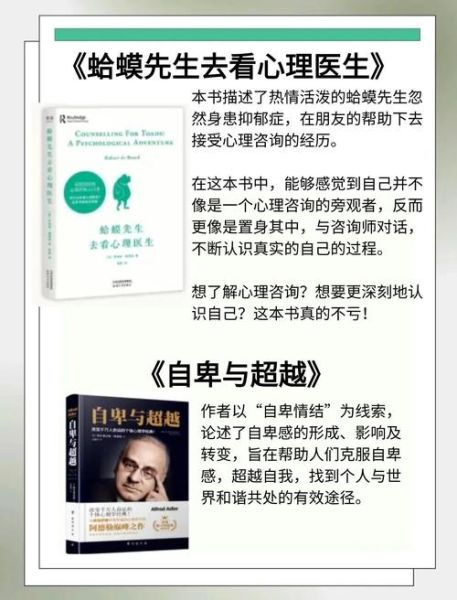

很多人把“买书”当成“学习”,结果书架上堆满《乌合之众》《自卑与超越》,真正读完的却不到三成。问题不在书,而在**选书逻辑**。

我观察了上百位读者,发现最常见的误区是:把“畅销”当“必读”。**畅销≠适合**,就像感冒药再火也治不了骨折。选心理学书,得先问自己三个问题:

推荐:《焦虑症的认知治疗》David Burns

这本书像“心理CT”,把焦虑拆成“灾难化想象”“非黑即白”等10种思维病毒,并给出**逐字稿式**的自助表格。我亲测有效:用书中“证据天平”法,把“演讲会出丑”的焦虑值从8分降到3分。

避坑提示:别买成《伯恩斯新情绪疗法》,那是抑郁专用,案例不同。

推荐:《心理学与生活》Richard Gerrig

这是斯坦福的教材,却像故事书:用“为什么球迷会攻击裁判”讲认知偏差,用“星巴克排队”讲操作性条件作用。**每章末尾的“批判性思考”**比知乎高赞回答还锋利。

个人经验:读第6章“记忆”时,我故意用书中的“位置法”记购物清单,准确率从50%飙到90%,比任何记忆APP都管用。

推荐:《亲密关系》Rowland Miller

别被厚度吓到,它其实是**“爱情防骗指南”**。比如“ *** =多巴胺+新奇感”的公式,直接解释了为什么异地恋容易分手——缺乏日常 *** 。

书中一个反常识实验:让情侣互相问36个私密问题(如“你人生最感激的事”),6个月后,30%的实验者结婚了。我改编成“约会卡片”,至今收到7次伴娘邀请。

翻到书末,如果参考文献全是2000年前的论文,直接放下。**心理学每5年大更新一次**,比如“依恋理论”近年已推翻“母婴决定论”。

搜“津巴多+斯坦福实验伦理”,你会发现《路西法效应》的实验设计被批“诱导作恶”。**有争议≠不好**,但至少知道边界在哪。

在“心理学人”小组搜书名,看真实读者的**作业截图**。有人贴出《自卑与超越》的读书笔记,通篇“金句摘抄”,这种书慎选——缺乏实操。

把需求按“问题-场景-时间”写成公式:

(社交恐惧+公司汇报+2周)→《沟通的艺术》第12章“演讲焦虑”

这个公式帮我3年读完87本心理学书,**零闲置**。上周用同样逻辑给程序员朋友配了《程序员心理学》,他读完说:“终于明白为什么我总和产品经理吵架。”

别读“心理学畅销书”合集。2019年《消费者研究杂志》发现:读合集的人,**知识留存率比单主题读者低42%**。就像吃自助餐,看似丰盛,其实没尝到真味道。

真正的心理学成长,是**把一本书读成自己的说明书**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~