夜里翻来覆去,盯着天花板数羊到天亮?你不是一个人。世界卫生组织数据显示,全球约三分之一的人曾在某个阶段被失眠困扰。与其继续吃褪黑素,不如先弄清:失眠到底在向我们传递什么心理信号?

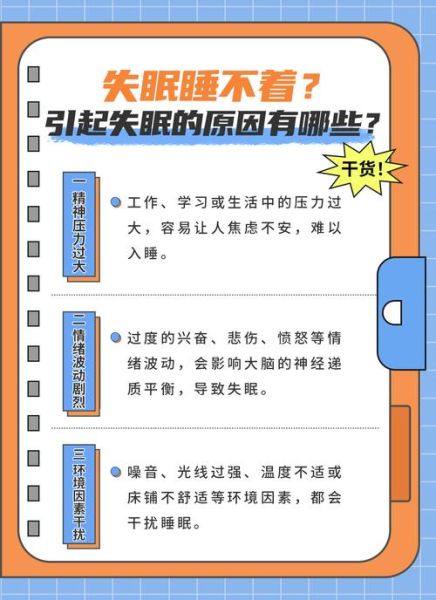

很多人以为焦虑、抑郁才会导致失眠,其实愤怒、委屈、羞耻这些被压抑的情绪同样会把人推醒。白天戴着“社畜面具”微笑,晚上大脑自动回放白天的冲突场景,皮质醇水平居高不下,睡意自然被驱散。

心理学称之为“睡眠焦虑”。典型表现: - 上床前就开始担心“今晚要是再睡不着怎么办”; - 半夜醒来之一件事是看时间,计算还能睡几小时; - 把失眠与“明天肯定完蛋”划等号。 这些灾难化思维像给大脑按下“警戒键”,反而让身体保持战斗状态。

白天被工作榨干,晚上舍不得睡,刷手机、追剧、打游戏——这种“睡前拖延症”本质是对白天失控感的补偿。结果褪黑素分泌被蓝光抑制,生物钟进一步紊乱。

与其在床上“煎鱼”,不如起床写情绪日记。把白天没敢说出口的话、没来得及流的眼泪统统写下来,撕掉或烧掉,象征性地完成“情绪排泄”。临床观察显示,坚持两周,入睡潜伏期平均缩短分钟。

试试“矛盾意向法”: - 上床后刻意保持清醒,告诉自己“今晚不睡了”; - 当大脑发现“努力保持清醒”反而让人犯困,焦虑自然瓦解。 这是源于弗兰克尔意义疗法的小技巧,对预期性失眠尤其有效。

用“行为锚定”替代报复性熬夜: - 固定一个“关机仪式”,比如热水泡脚时听同一首轻音乐; - 卧室只保留睡眠功能,手机充电器永远放在客厅; - 如果必须加班,提前两小时在书房完成,避免“带工作上床”。

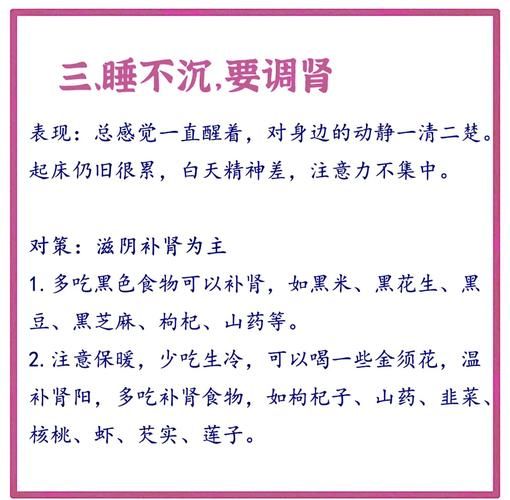

很多人忽略“身体记忆”的力量。连续一周在沙发上看电视睡着,大脑会把“沙发=睡觉”写进潜意识,反而卧室成了陌生场所。建议: - 白天避免在床上做任何与睡眠无关的事; - 如果半夜醒来超过分钟,立刻离开卧室,直到有睡意再回来。 此外,温度比光线更关键。核心体温下降℃是触发睡意的生理信号,所以睡前一小时洗个℃的热水澡,出来后体温骤降,困意来得更自然。

从业十年,我发现失眠从来不是敌人,而是最诚实的心理体检报告。它逼我们直面那些白天被忽略的疲惫、不甘、孤独。与其追求“秒睡”,不如把失眠当作一次深夜对话:问问自己,到底在害怕失去什么?当答案浮现,睡意往往悄然而至。

去年我接待一位程序员,连续三个月每天睡不足四小时。做完睡眠限制疗法后,他依旧半夜惊醒。直到某次咨询,他突然说:“我怕项目失败,女友会离开我。”说完这句话,他当晚睡了七小时。你看,失眠的解药从来不是药片,而是被看见的恐惧。

最后分享一个冷知识:斯坦福睡眠研究中心追踪名志愿者发现,偶尔失眠但心态平和的人,长期健康指标反而优于依赖安眠药的人。所以今晚如果又醒了,不妨对黑夜说声:“谢谢提醒,我听见你了。”

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~