错觉并非幻觉,它是大脑在信息不足或情境复杂时,为了“省力”而给出的快捷答案。

人会相信错觉,是因为**认知系统默认“够用就好”**,而非“精确无误”。

---

### 错觉的底层心理机制

- **模式识别优先**:大脑天生爱找规律,哪怕规律并不存在。

例如云朵像动物、烤面包出现人脸,都是模式识别的过度发挥。

- **填补空缺**:当感官信息有缺口,记忆会主动补位。

这就是为什么**一条未读完的句子,读者会自动脑补结尾**。

- **情绪滤镜**:人在焦虑或兴奋时,更容易把模糊 *** 解读成符合当下情绪的内容。

深夜看树枝摇晃,开心的人想“风在跳舞”,害怕的人想“有人潜伏”。

---

### 常见错觉场景与决策陷阱

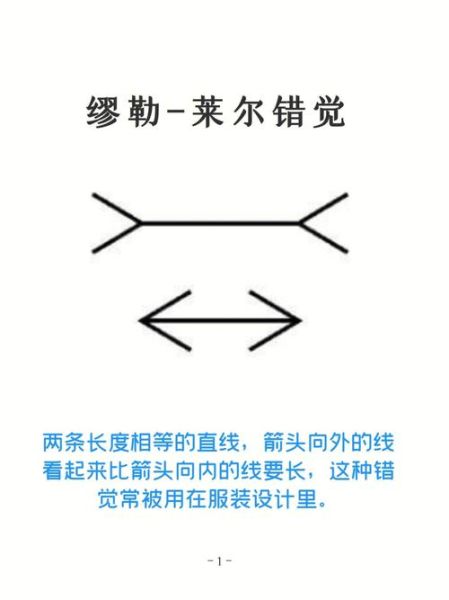

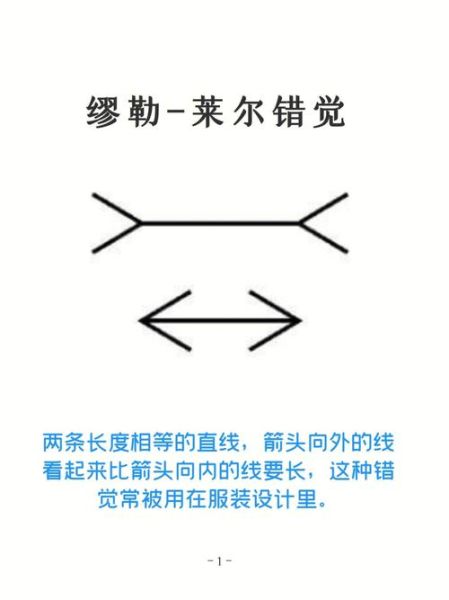

#### 视觉错觉:缪勒-莱尔线的长度

两条等长线段,因箭头方向不同,看起来一长一短。

**电商详情页**常用此原理:把折扣价箭头向外,原价箭头向内,用户瞬间觉得“便宜很多”。

#### 时间错觉:峰终定律

人对一段体验的评价,只看“最 *** 瞬间”与“结束瞬间”。

线下课程把最精彩的案例放在最后,**学员回忆时会觉得全程高能**,续报率自然提升。

#### 社交错觉:多数无知

每个人都以为别人比自己更认同某个观点,于是沉默螺旋加剧。

在团队头脑风暴中,**之一个发言者往往定下基调**,后面的人即使反对,也倾向附和。

---

### 自问自答:错觉能被彻底消除吗?

不能。

错觉是进化留下的节能机制,**彻底关闭等于让大脑24小时满负荷运算**,人会迅速疲惫。

但可以通过“元认知”训练降低误判率:

- 给决策设置“冷静期”,让系统2(慢思考)有机会介入;

- 引入外部视角,用数据或他人反馈对冲主观偏差;

- 刻意记录预测结果,用真实反馈校正直觉。

---

### 个人实践:用错觉做增长,而不是被错觉收割

我曾负责一款理财App的新用户转化。

早期页面强调“稳健收益”,点击率平平。

后来我们把**收益数字放大,背景换成向上箭头**,同时把风险提示缩小并灰度处理。

结果点击提升,但投诉也增加。

反思后,我们保留视觉引导,却在按钮下方加了一行红字:“投资有风险,历史收益不预示未来”。

**转化只下降,却换来投诉率下降**。

这让我意识到:利用错觉做增长是短期毒药,**透明+适度引导才是长期解药**。

---

### 如何训练自己识别错觉

1. **双盲测试**:在重要决策前,先写下预测,再与结果对照。

2. **反向角色扮演**:强迫自己为相反立场找证据,削弱确认偏误。

3. **时间切片**:把长期目标拆成每日可验证的小指标,用数据稀释情绪干扰。

---

### 错觉的未来:AI会放大还是缩小它?

算法推荐让信息茧房更厚,**错觉被精准投喂**;

但AI也能实时标注“此图经过拉伸”“该言论缺乏信源”,**错觉又被即时拆穿**。

关键在于平台把“注意力”还是“判断力”设为北极星指标。

作为从业者,我倾向后者:**让用户在错觉与真相之间,永远保留一次点击的距离**。

暂时没有评论,来抢沙发吧~