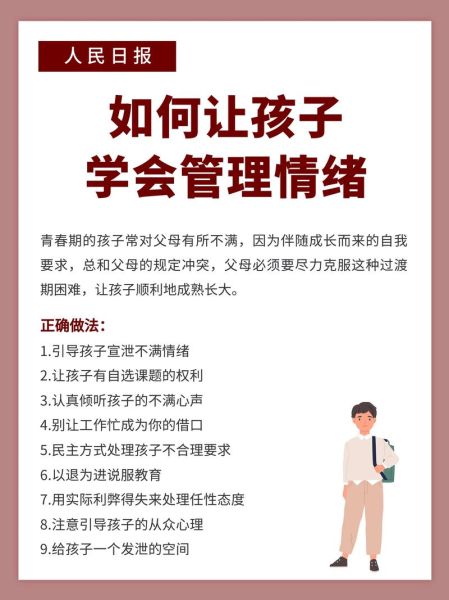

情绪管理不是压抑,也不是放任,而是**让孩子认识情绪、表达情绪、调节情绪**的完整过程。很多家长误以为“乖”就是情绪好,其实那只是孩子把情绪藏起来了。真正的情绪管理,是孩子在面对挫折、冲突或失落时,能够**用合适的方式回应**,而不是爆发或逃避。

情绪失控不是“坏”,而是**大脑发育尚未成熟**的表现。儿童的前额叶皮质(负责理性控制)发育慢于边缘系统(负责情绪反应),所以一旦触发,就像“油门踩到底,刹车还没装好”。常见诱因包括:

自问:我家孩子最近一次大爆发,是哪一种?

---1. 用“讲道理”代替“共情”

“别哭了,这点小事有什么好哭的?”这句话看似安慰,实则否定。孩子听到的信息是:**我的感受不重要**。

2. 用“惩罚”压制情绪

“再哭就关小黑屋!”短期有效,长期会让孩子把**情绪与恐惧绑定**,形成压抑或攻击两种极端。

3. 家长自身情绪失控

孩子是父母的“情绪镜子”。当你大吼“你怎么这么不懂事”,其实是在示范:**情绪只能通过爆发表达**。

第1步:命名情绪

蹲下来,看着孩子的眼睛说:“妈妈看到你**很生气**,是因为积木倒了,对吗?”

**关键词:具体、简短、不评判**。

第2步:允许情绪存在

“生气是可以的,每个人都会有生气的时候。”

这一步是**打破“情绪羞耻”**的关键。

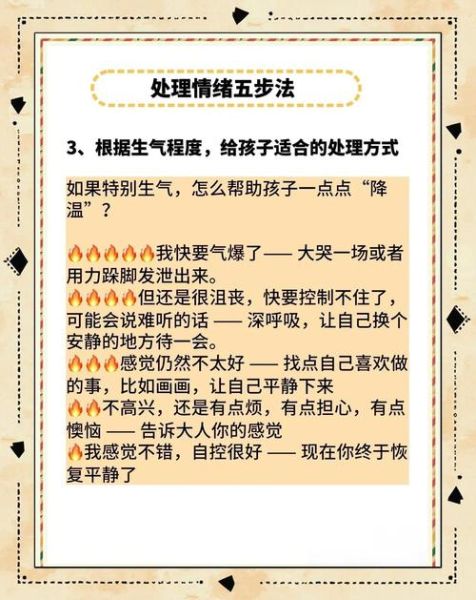

第3步:提供释放通道

• 小龄儿童:枕头大战、撕废纸、画情绪颜色

• 大龄儿童:写日记、跑步、弹吉他

**原则:不伤害自己、不伤害他人、不破坏环境**。

第4步:复盘触发点

等情绪平静后,用“侦探游戏”提问:

“刚才积木倒了,你身体的哪个部位更先感觉热?”

“如果下次再发生,我们可以怎么做?”

**目标:把无意识反应变成有意识选择**。

第5步:强化成功体验

当孩子用“深呼吸”代替“摔东西”,立刻描述行为:

“你刚才自己深呼吸了三次,这就是**情绪小超人**的做法!”

**注意:表扬过程,而非结果**。

1. 情绪天气预报

每天睡前让孩子给明天的情绪打分(1-10分),并画一个天气符号。连续一周后,你会发现**触发规律**:比如周三下午总是“雷阵雨”,可能因为当天有钢琴课。

2. 建立“冷静角”

不是惩罚的“面壁思过”,而是孩子**主动选择的情绪避难所**。可以放:

• 软垫、降噪耳机

• 情绪卡片(画着“我需要抱抱”“我想一个人待会”)

• 计时沙漏(约定10分钟后回来讨论)

3. 家长自我暴露

适当向孩子展示自己的情绪修复过程:

“妈妈今天工作被批评了,现在胸口闷闷的,我要去阳台深呼吸五次。”

**研究表明:父母展示脆弱性,能提升孩子40%的情绪识别能力**(来源:哈佛大学儿童发展中心)。

如果孩子出现以下情况,建议咨询儿童心理师:

• 每周情绪爆发超过5次,且持续1个月以上

• 出现自伤行为(撞头、咬自己)

• 情绪爆发后**无法恢复**,陷入长时间低落

7岁的乐乐曾因“作业写错就尖叫”被幼儿园劝退。妈妈最初用“你再哭我就不爱你了”威胁,结果尖叫升级。后来妈妈改用“情绪温度计”游戏:让乐乐用红色贴纸标记愤怒等级,并约定“当温度计到8级时,全家启动‘灭火模式’——妈妈抱紧他数20个数”。

三个月后,乐乐的尖叫频率从每天3次降到每周1次。最近一次数学考试不及格,他深呼吸后对妈妈说:“我现在温度计是6级,需要你的灭火器。”

**这个案例告诉我们:当孩子被教会“情绪是信号,不是敌人”,改变就会发生**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~