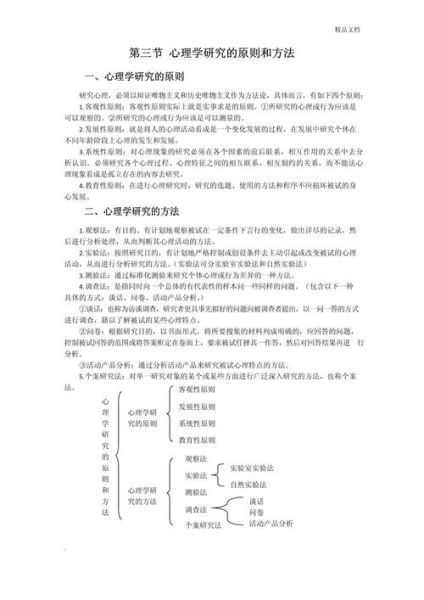

心理学研究 *** 是心理学家用来系统收集、分析并解释行为与心理过程的工具。常见 *** 可归纳为六大类:

实验法的核心是操纵自变量、控制混淆变量、测量因变量。例如,想验证“背景音乐是否影响记忆”,可将被试随机分为有音乐组与无音乐组,统一记忆词表,再比较成绩。随机分组能更大限度排除个体差异,确保结果可信。

个人观点:实验法看似“高冷”,其实电商A/B测试就是它的商业翻版;把按钮颜色当自变量,把转化率当因变量,就能用心理学思维优化产品。

观察法分参与式与非参与式。前者如卧底研究街头群体,后者如单向玻璃观察儿童游戏。记录工具从纸笔到眼动仪,关键在于行为编码系统:先定义“攻击行为”是推搡还是言语威胁,再统一记录,才能减少主观偏差。

自问自答:观察法会不会打扰被观察者?

答:采用“习惯化”程序,让被观察者先适应研究者存在,可降低霍桑效应。

问卷设计需遵循漏斗式结构:先问简单事实,再问敏感态度,避免早期问题诱导后期回答。线上调查成本低,但样本偏差大;线下拦 *** 问成本高,却更易控制质量。折中方案是分层抽样+ *** 补充,兼顾广度与深度。

弗洛伊德通过安娜·O的个案提出“谈话疗法”,皮亚杰用自家三个孩子建构认知发展理论。个案研究的价值在于生成假设而非验证假设。现代神经心理学仍沿用此法:当某位失忆病人H.M.被切除海马后,科学家才发现海马与长时记忆的关系。

相关系数高≠因果成立。冰淇淋销量与溺水事件高度相关,但二者都由“高温天气”这一第三变量驱动。因此,相关研究后常需交叉滞后设计:在不同时间点重复测量,才能初步推断方向性。

传统综述易受作者主观左右,元分析则用统计模型整合数十篇甚至上百篇实证研究。例如,对“正念训练能否缓解焦虑”的元分析发现,平均效应量d=0.32,属于小到中等效果。研究者进一步用出版偏倚检验,发现负面结果未被发表,修正后效应量降至d=0.21,提醒临床工作者保持理性期待。

单一 *** 总有盲区。我的做法是:先用调查法筛选高频现象,再用实验法验证因果,最后通过个案研究补充细节。例如研究“手机依赖”时,先问卷锁定高依赖人群,再实验比较他们在有/无手机条件下的认知表现,最终访谈数名被试,挖掘“刷手机”背后的情绪调节动机。

无论哪种 *** ,都需通过伦理审查,确保知情同意、最小风险、数据匿名。此外,预注册研究方案、公开原始数据,已成为国际期刊的硬性要求。透明化不仅防造假,也让后续元分析有“干净”的数据可用。

可穿戴设备让观察法从“片段”走向“全天候”;大数据机器学习使调查法跳出问卷,直接分析社交媒体文本;虚拟现实则让实验场景无限扩展,被试可在“火星殖民地”中完成空间认知任务。 *** 在进化,但核心问题不变:如何更真实、更精细、更人道地理解人心。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~