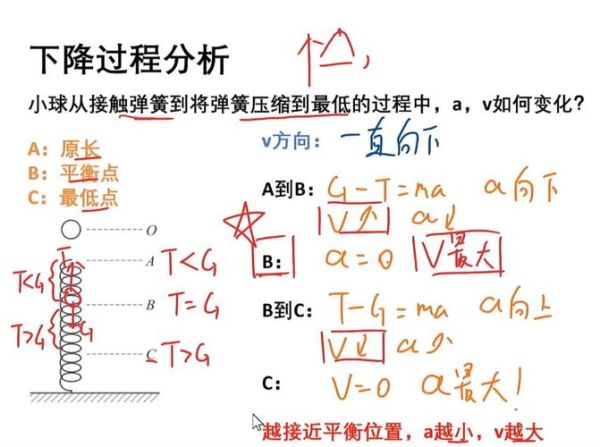

弹簧效应是一种常见却常被忽视的心理现象:外部压力越大,个体反弹得越高,甚至走向极端。它像一根被压紧的弹簧,一旦外力撤去,积蓄的能量会瞬间释放。理解并驯服这股力量,是现代人情绪管理的关键一步。

在行为心理学中,弹簧效应指个体在遭遇持续外部限制或高压后,产生过度补偿或反向行为。典型例子包括: - 长期节食者突然暴食 - 被严格管教的青少年成年后叛逆 - 职场高压下员工“报复性熬夜” 这些行为并非简单的“意志力薄弱”,而是大脑在试图恢复“自主感”时释放的补偿信号。 ---

自问:为什么越是禁止,越想尝试? 自答:大脑的前额叶皮质负责理性控制,而边缘系统掌管情绪与本能。当外部规则持续压制本能,边缘系统会累积“被剥夺”信号。一旦规则松动,边缘系统便以爆发式 *** 夺回主导权,形成反弹。

---以下信号值得警惕: - 对某事产生“非做不可”的强迫冲动 - 事后强烈自责,却无法停止 - 行为强度远超事件本身的重要性 若你发现自己“越克制越失控”,很可能已踩中弹簧陷阱。 ---

大脑抗拒“失去”,却欢迎“得到”。把“不能吃蛋糕”换成“我可以选择水果或蛋糕”,将外部禁令转化为内部决策,削弱反弹动力。

给高压任务预留一个可控的宣泄口。例如: - 每完成两小时工作,允许刷十分钟短视频 - 节食日预留“弹性卡路里” 这种有边界的放纵能提前释放压力,避免溃堤式爆发。

大目标容易触发“全或无”心态。把“每天跑五公里”拆成“换上跑鞋走出门”,降低心理阻力。弹簧需要缓慢释放,而非瞬间松手。

---曾经,我给自己立下“零点前必须睡觉”的铁律,结果越逼自己,越刷手机到凌晨三点。后来改用以下策略: - 睡前半小时把手机放到客厅,替代为纸质书 - 允许自己“躺平发呆”,不强迫立刻入睡 - 记录每日就寝时间,用折线图可视化进步 两周后,平均入睡时间从三点提前到十二点半。关键不是更强硬,而是让大脑相信“我在掌控,而非被掌控”。

既然反弹不可避免,不如顺势借力。营销界早已玩转这一招: - *** 发售激发“再不买就没了”的抢购 - 社交平台的“阅后即焚”功能利用稀缺感提升粘性 个人成长同样适用:先设定一个略高于舒适区的目标,再刻意制造“小缺口”,让反弹能量推动自己向前,而非失控。

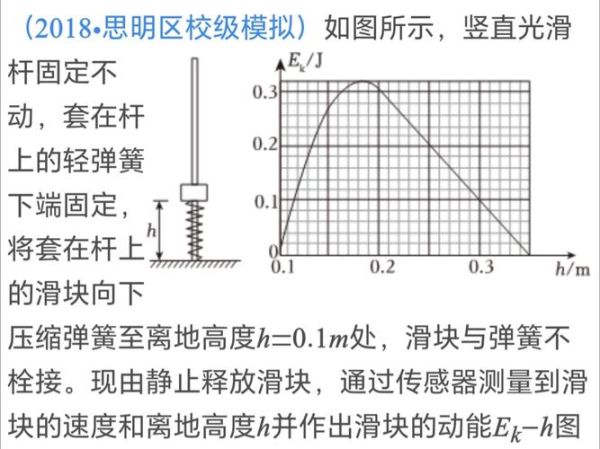

---2023年《应用心理学杂志》对1200名节食者的追踪显示:当每日热量缺口超过基础代谢率的25%时,暴食概率骤升340%。临界点就在“可感知剥夺”与“不可承受剥夺”之间。找到个人临界点,比盲目坚持更重要。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~