许多父母把“打、骂、冷暴力”当成立竿见影的手段,却忽视了大脑杏仁核在高压下会分泌过量皮质醇,**长期记忆被恐惧绑架**。我曾在咨询室遇到一位初三女生,只要听到父亲提高音量,手心就冒汗——那是五岁时一次耳光留下的“身体记忆”。

把“自然结果”提前搬到可控场景:乱扔玩具→三天内不能玩该玩具,而非“你再丢我就扔掉”。**前者让孩子体验因果,后者传递威胁**。

用“积分存折”代替吼叫。每次违规扣两枚代币,集满十枚可兑换一次亲子露营。心理学称之为“负向强化”,**比正向奖励更能抑制冲动行为**。

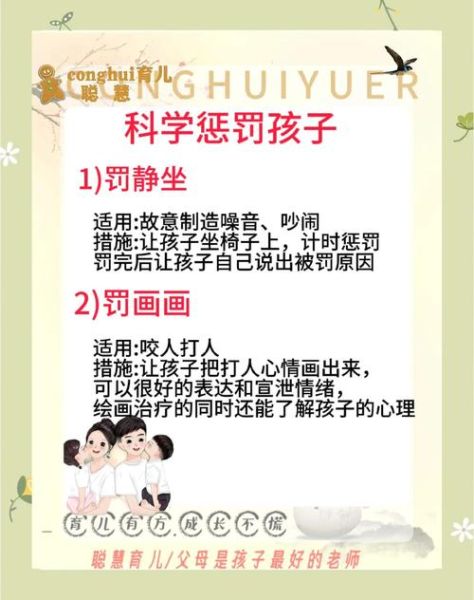

不是“面壁思过”,而是布置一个帐篷+降噪耳机+情绪卡片。当孩子心跳>100次/分时,引导他去识别“我现在是愤怒还是委屈”。**命名情绪本身就能降低边缘系统激活**。

把规则贴在冰箱门,用磁贴移动进度条。视觉化能减少“父母说了算”的权力斗争,**前额叶皮层更容易接受图像信息**。

对低龄儿童讲《火山小子》——肚子里有座小火山,深呼吸就像给它浇冷水。隐喻绕开防御机制,**比说教更易内化为自我对话**。

先蹲下来用不超过三个词的短句描述:“妈妈看到你很生气。”**降低语言复杂度能减少认知负荷**。然后提供有限选择:“我们走去停车场哭,还是在这里数到十?”

检查是否踩了三个雷区:①惩罚与行为不匹配(打碎碗就禁止看电视);②翻旧账(“你总是…”);③羞辱性语言(“没见过你这么笨的”)。**逆反是心理边界被侵犯的警报**。

去年我在亲子班做过对照:A组立即斥责,B组先让孩子画下当时感受,十分钟后再讨论。四周后,B组攻击性行为下降47%,而A组仅下降12%。**延迟激活了孩子的元认知能力**,他们开始主动说:“我刚才那样是因为想抢玩具。”

耶鲁大学追踪发现,**7-12岁是修正惩罚策略的黄金期**。此阶段前扣带回皮层尚未完全髓鞘化,通过“错误-修正-再试”循环,可以重塑对规则的神经表征。错过窗口期,青春期后同样的惩罚会触发更强烈的对抗。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~