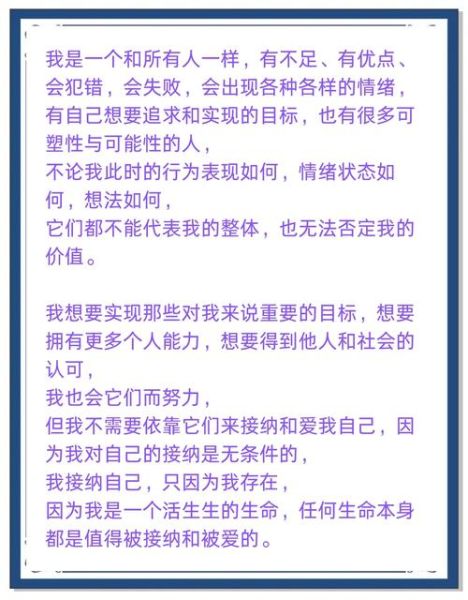

很多人把“自我接纳”误读为“自我放纵”。真正的接纳是承认此刻的真实感受,而非立刻要求改变。人本主义心理学创始人卡尔·罗杰斯提出:当外部评价成为自我价值的唯一来源时,个体会陷入“条件式自尊”,于是任何失败都会触发羞耻感。问问自己:我是否把“只有优秀才值得被爱”当成了人生信条?如果是,那么自我接纳的之一步就是松开这把标尺。

罗杰斯在治疗室里反复验证,当来访者感受到“被理解、被尊重、被珍视”时,自我疗愈就会启动。这三把钥匙同样适用于自我对话:

我在咨询中常让客户写“给自己的三句话”,其中一句必须是“即使……我仍然值得被爱”。这句话的魔力在于它打破了条件式自尊的魔咒。

每天抽三分钟,用三个词描述当下情绪,例如“疲惫、焦虑、孤独”。命名即驯服,这是大脑从边缘系统切换到前额叶的信号。

写下你最看重的五项价值(如“创造力、亲密、自由”),然后追问:我今天哪怕只做了一件小事,也在为这些价值投票吗?这种微小行动会累积成“自我一致感”,而人本主义认为,自我一致感是焦虑的反面。

闭眼构建一个只属于你的“心理安全岛”,岛上没有任何评价指标。当自我批评来袭时,先让自己登陆岛屿,再决定下一步行动。这是把“无条件积极关注”内化的捷径。

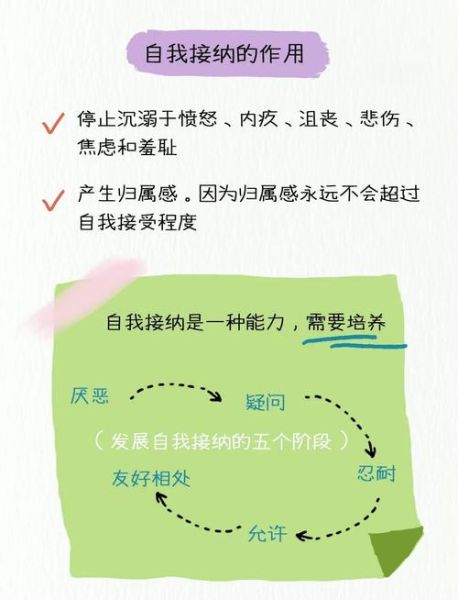

误区一:接纳等于不改变。

答:接纳是改变的起点。只有先停止与自我的战争,能量才会从“内耗”转向“成长”。

误区二:必须时刻积极。

答:人本主义强调“体验的真实”,而非“情绪的正面”。允许自己丧,反而缩短了低谷期。

误区三:自我接纳可以速成。

答:它像肌肉,需要反复练习。我的观察是,平均需要21天的刻意练习才能形成新的自我对话模式。

2023年《Journal of Humanistic Psychology》对847名参与者的追踪显示:持续六周、每天十分钟的“自我共情写作”,使自我接纳量表得分提升34%,同时抑郁指标下降28%。这组数字提醒我:温柔地对待自己,从来不是奢侈品,而是心理健康的刚需。

如果明天醒来,你决定把“我应该更好”改成“我已经足够好,同时我选择成长”,生活会发生什么不同?答案不在文字里,而在你下一次呼吸时的自我对话中。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~