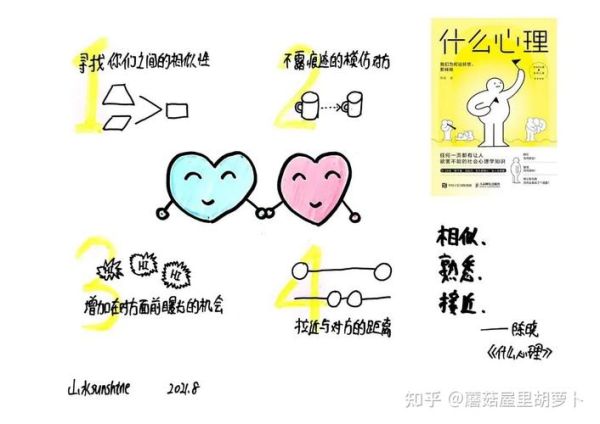

在人际关系的迷宫里,我们总被与自己相似的人吸引。这种“相似吸引”并非偶然,而是深植于进化、认知与情绪三重维度的心理机制。下面拆解它的底层逻辑,并给出可落地的应用。

远古时代,**与自己价值观、行为模式相近的群体**,意味着更低的冲突成本与更高的生存概率。大脑因此把“相似”编码为安全信号,触发多巴胺奖励通路,让我们天然想靠近同类。

大脑每天处理约7万条信息,**相似的人像“预装软件”**,省去了重新建模的耗能。心理学家称之为“认知吝啬鬼”效应。

自问:为什么之一次见某人就感觉“聊得来”?

自答:对方的话题、笑点、语速与你高度重叠,大脑误判为“已知”,于是放松警惕。

当对方说出你常挂在嘴边的口头禅,**镜像神经元会被激活**,产生“他在替我表达”的错觉。这种神经共振放大了亲密感,甚至让人误以为是灵魂伴侣。

我在做婚恋咨询时发现,**过度追求相似会导致“回声室效应”**:情侣间只强化原有观点,丧失成长空间。破局 *** 是刻意引入“差异对话”——每周轮流分享一本对方不会主动阅读的书,用受控差异激活新神经连接。

剑桥大学追踪了217对伴侣五年,发现**相似度在68%-72%区间时满意度更高**。低于50%争吵增多,高于85%则因缺乏互补而陷入倦怠。精准区间比盲目“找同类”更有效。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~