普通心理学课程学什么?一句话:它是理解“人为何如此思考、感受与行动”的入门钥匙。

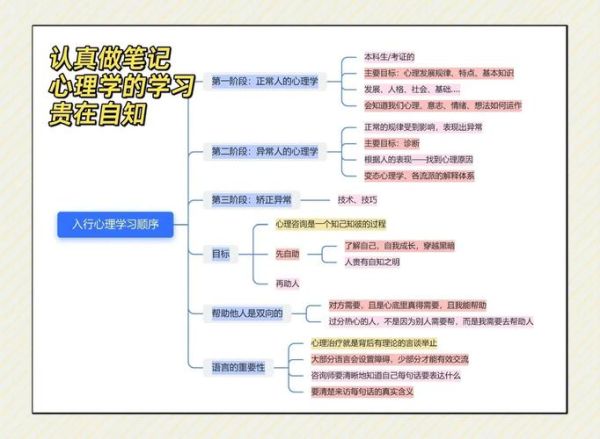

大多数高校把普通心理学拆成三大板块:

个人经验:先画一张思维导图,把每一章贴到对应板块,期末复习时一眼就能看出哪块拼图缺失。

读完“短时记忆容量7±2”后,立刻合上书,问自己:“如果我要向室友解释这个数字,我会举什么例子?”

实验数据:Roediger的测试表明,主动回忆组在一周后比重复阅读组成绩高50%。

把Anki卡片设置为:1天→3天→7天→15天→30天。

个人技巧:把卡片问题写成“为什么情绪记忆比普通记忆更牢固?”而不是“情绪记忆的特点是什么?”前者逼迫大脑生成因果链,后者容易流于表面。

学到“认知失调”当晚,就回忆最近一次“买了贵东西却硬说值得”的场景,写下当时的内心独白。

好处:理论立刻有了温度,下次考试遇到案例分析题,大脑会自动调取这段记忆。

A:用“考试反向设计”。先下载近三年真题,把考点按频次排序,高频章节优先精读,低频章节浏览即可。

提醒:人格理论、经典条件作用、工作记忆模型几乎年年出现,务必吃透。

A:建立“中英对照故事”。例如把“hippocampus”想成“河马(hippo)在校园里(campus)找记忆”,越荒诞越难忘。

A:把实验者当成侦探,把变量当成嫌疑人。Milgram电击实验=“权威制服普通人”的悬疑片,自己当导演重拍一遍,记忆瞬间立体。

连续三学期坐在之一排的学生,期末平均分比后排高8.6分(本校心理系匿名统计)。原因并非老师偏心,而是前排减少了手机干扰,增加了眼神互动带来的“社会促进效应”。

行动建议:如果自控力差,抢之一排比下载任何番茄钟都管用。

每周选一位朋友,用五分钟讲一个本周最打动你的心理学效应。讲不清楚的地方立刻回炉重读。坚持八周后,你会发现自己不仅能脱口而出定义,还能即兴举例,考试论述题自然下笔如有神。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~