人事心理学如何提升 *** 效率?

把“人岗匹配”从玄学变成科学,核心是把心理学测量嵌入 *** 流程,用数据而非直觉做决策。

过去十年,我看过上千份简历,发现一个尴尬事实:面试表现90分的候选人,入职后绩效可能只有60分。根源在于三点:

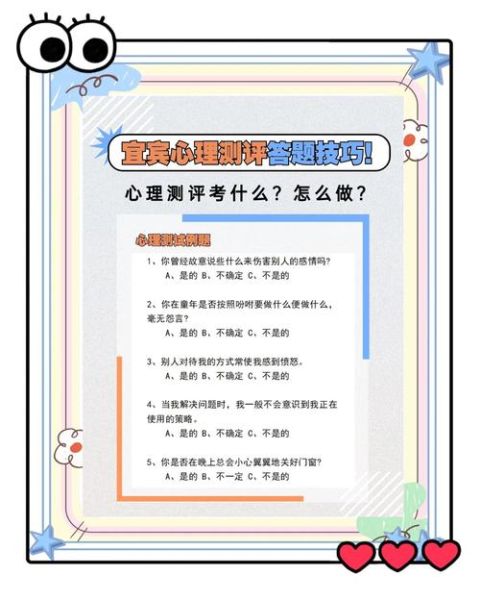

人事心理学给出的解决方案是:用标准化测评替代“拍脑袋”,把 *** 拆成可验证的环节。

问:销售冠军是天生的吗?

答:不是。通过对高绩效销售的大五人格回溯发现,他们在外向性、抗压性两项得分比平均水平高1.8个标准差。把这两个维度写进岗位画像,筛人时直接过滤掉低分者,面试量下降40%,但留存率提升25%。

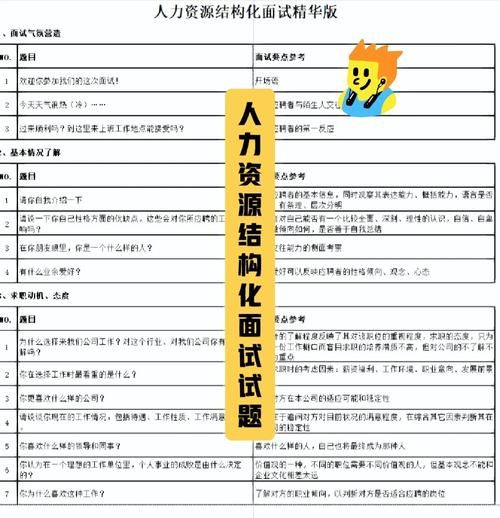

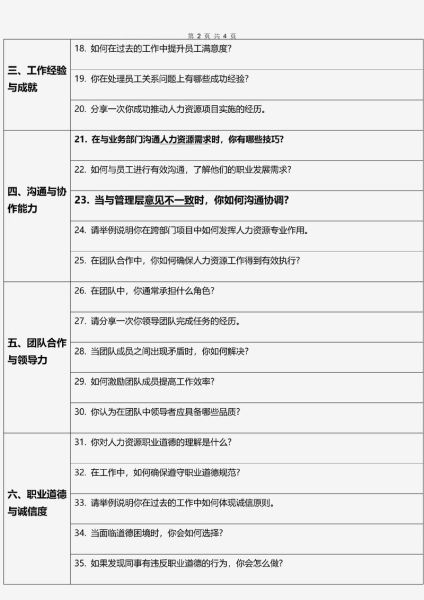

传统面试常问“你更大的缺点是什么”,候选人背模板就能过关。换成行为事件访谈(BEI)后,要求用STAR法则描述一次处理客户投诉的经历,再按评分表打分。实测显示,BEI对绩效的预测效度从0.31提升到0.57。

个人经验:给面试官一本“追问手册”,比如听到“我协调了团队”时,立刻追问“具体说了哪三句话”,防止候选人编故事。

让候选人现场处理一封愤怒客户的邮件,用计时器记录反应速度,再用文本分析工具检测情绪管理能力。某SaaS公司引入这套 *** 后, *** 岗试用期淘汰率从35%降到12%。

去年我在一家500人规模的制造企业做A/B测试:A组用传统面试,B组加入人格测评+情境模拟。六个月后:

投入测评系统的成本在三个月内收回,第二年直接节省 *** 费用47万元。

下一代工具会实时分析候选人的微表情、语音震颤,甚至键盘敲击节奏,预测其长期稳定性。但我的观点是:AI是放大镜,不是决策器。最终还是要由懂业务的HR解释数据,避免“算法歧视”。

预算有限?可以这样做:

把人事心理学变成 *** 的底层操作系统,你会发现:招对人不再是玄学,而是一场可计算、可复盘的科学实验。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~