采访心理学不是让记者“读心术”,而是让对话在有限时间内产生更大信息密度。我把它拆成三步:提问设计、现场微表情捕捉、事后复盘。下面用自问自答的方式,把每一步的底层逻辑和实操细节写给你。

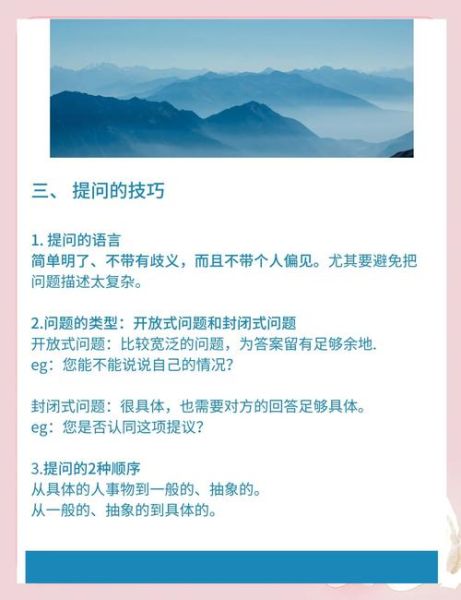

因为开放式提问把“思考成本”转嫁给受访者,而封闭式提问把“判断成本”留给自己。

个人经验:在突发新闻现场,我会先用封闭式提问锁定关键事实,再用开放式提问让对方“讲故事”。这样既保证速度,又保留深度。

---看“三角区”:眉毛、眼角、嘴角。三处肌肉不受意识完全控制,0.2秒内就会泄露真实情绪。

我在一次企业高管专访中,提到“裁员”二字时,对方左眉轻微抖动,嘴角迅速抿紧。我立刻把问题从“裁员规模”改为“员工情绪管理”,对方卸下防备,透露了内部安抚方案。

---把问题切成三层,像剥洋葱:

每深入一层,语速放慢20%,音量降低10%,给对方“心理缓冲带”。如果观察到对方双臂交叉、脚尖外转,立即退回上一层,重新建立安全感。

---沉默是“心理真空”,谁先开口谁就输。

我曾采访一位事故幸存者,问到“是否后悔”时,对方陷入长达8秒的沉默。我没有插话,只是保持眼神接触。第9秒,他脱口而出:“如果那天我早走五分钟……”这段独白成了整篇报道的情感爆点。

技巧:心里默数“一、二、三、四、五”,数到七之前绝不接话。超过七秒,用一句“我懂”轻轻托住,防止对方情绪崩溃。

---用“情绪热力图”量化采访效果:

去年我用这套 *** 做医患关系系列报道,发现“愤怒”峰值总在提及“医保报销流程”后30秒出现,于是把后续采访重点转向制度细节,最终拿到独家数据:三甲医院平均报销审核时间比社区医院多4.7个工作日。

---“不要表现得比受访者更聪明。”

当你故意暴露一个小破绽,比如记错年份、说错专业术语,对方会下意识纠正你,同时放松警惕。这种“认知优越感”一旦建立,信息闸门就会打开。

我常用的句式:“我记得贵公司去年营收是3.2亿?”对方会立刻纠正:“是3.8亿,而且其中海外业务占了42%。”——一个数字错误换来两个关键信息,性价比极高。

采访心理学不是玄学,而是一套可训练、可量化的技术栈。掌握它,你就不再是“提问机器”,而是能在对话中“挖矿”的人。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~