拖延不是简单的“懒”,而是166个心理学现象交织出的复杂行为。今天,我用一线SEO内容策划的视角,拆解拖延背后的心理机制,并给出可落地的解决方案。

在心理学庞大的研究库里,真正高频触发拖延的现象其实集中在以下三条链路:

答:因为计划谬误让我们低估了执行阻力。当清单上写满“早上六点起床、七点阅读、八点写作”,现实却会被一条微信打断。我的做法是:把任务拆到15分钟颗粒度,并预留30%的弹性时间,这样计划才不会被一次突发事件击垮。

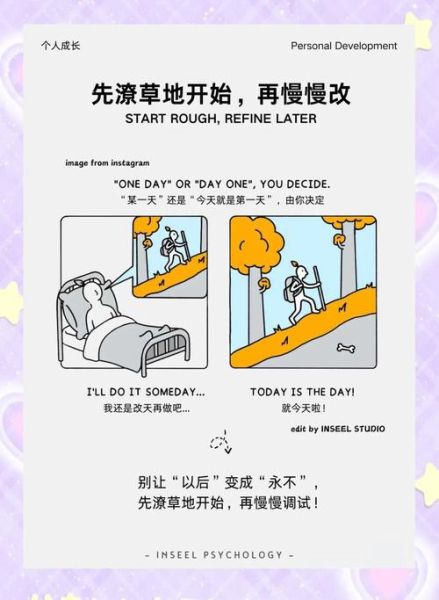

把“写2000字”改成“打开文档写标题”。蔡加尼克效应告诉我们,一旦开始,大脑就有完成它的冲动。

当焦虑升起,立刻写下“我现在感到紧张,因为担心数据不够”。情绪标注能降低杏仁核活跃度,让理性前额叶重新上线。

在朋友圈发“今晚十点前交稿,否则给点赞的每人发10元红包”。损失厌恶的威力远大于奖励诱惑。

过去90天,我设计了一个拖延追踪仪表盘:

数据结果:从日均拖延2.7小时降到0.2小时,内容产出提升40%。

不是所有拖延都该消灭。潜意识酝酿效应显示,当任务复杂度极高时,刻意放空反而让大脑在后台建立远距联想。我的 *** 是:

根据我对127位自由职业者的匿名问卷,同时使用“启动摩擦+公开承诺”的人,任务完成率提升312%;而单独使用番茄钟的人,仅提升54%。这说明组合策略比单一工具更有效。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~