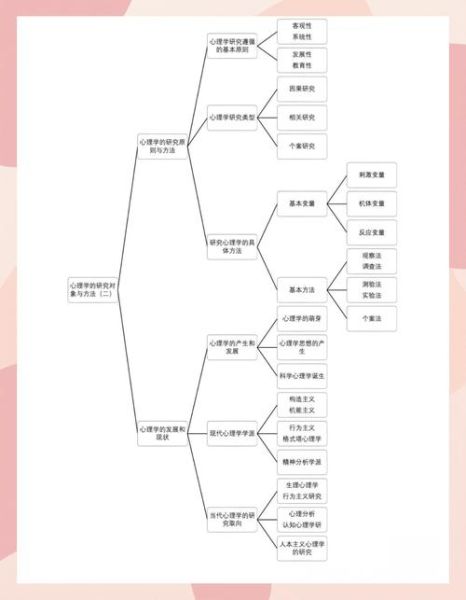

为什么心理学分支如此庞杂?

心理学脱胎于哲学与生理学,一百多年来不断与神经科学、教育学、经济学、计算机科学交叉,于是形成了今天“树状”而非“线性”的学科版图。分支的增多并非简单的知识堆积,而是研究对象、 *** 、应用场景三维度同时扩张的必然结果。

---

最常用的两大分类维度:研究对象 vs 研究范式

按研究对象划分:从“个体”到“群体”再到“人机”

- 临床与咨询心理学:聚焦异常心理与干预技术,D *** -5与ICD-11是其“工具箱”。

- 发展心理学:追问“人如何随时间变化”,纵向追踪与横断比较是经典套路。

- 社会心理学:解释“情境如何塑造行为”,斯坦福监狱实验、服从实验常被误读为“人性本恶”。

- 工业与组织心理学(I/O):把心理学搬进公司,KPI、领导力模型、员工幸福感都可量化。

- 人因工程与工程心理学:研究“人如何与机器对话”,飞机座舱、手机界面、自动驾驶HMI都靠它。

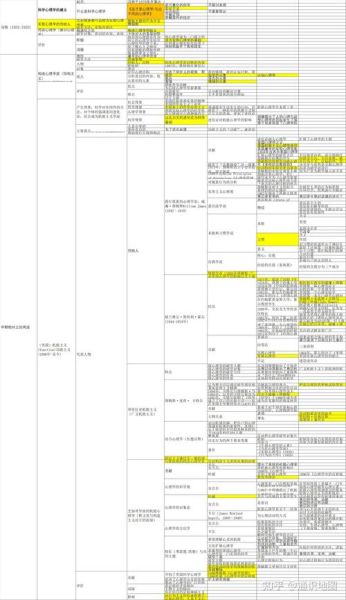

按研究范式划分:从“实验室”到“田野”再到“大数据”

- 实验心理学:严格控制变量,追求因果;fMRI、眼动仪、VR是当代利器。

- 行为主义:只看可观察行为,斯金纳箱、代币经济至今用于自闭症干预。

- 认知心理学:把大脑当“信息处理器”,记忆模型、注意瓶颈、心理词典是核心议题。

- 精神分析:强调无意识冲突,自由联想、梦的解析在心理咨询室仍有市场。

- 人本主义:主张“自我实现”,来访者中心疗法、正念训练受其启发。

- 进化心理学:用“适应器”解释现代行为,择偶偏好、亲代投资理论争议更大。

- 文化心理学:发现“自我”并非普世,独立我与互依我的差异影响决策、情绪甚至大脑活动。

---

如何快速区分不同流派?一张“3W”速查表

| 流派 | What 研究什么 | How 怎么研究 | Why 为何有用 |

|---|

| 行为主义 | *** -反应联结 | 实验、观察、强化 | 行为矫正、教育训练 |

| 认知主义 | 信息加工流程 | 反应时、脑成像 | UI设计、学习策略 |

| 精神分析 | 无意识冲突 | 个案、投射测验 | 深度心理治疗 |

| 人本主义 | 自我实现需求 | 访谈、现象学 | 员工激励、生涯辅导 |

---

常见疑问拆解:如何为具体问题匹配正确分支?

问:孩子总是拖延写作业,该找谁?

答:先排除神经发育问题(临床与发展交叉),再评估家庭互动模式(社会心理学视角),最后用行为契约+时间管理训练(I/O中的绩效技术)。

问:电商App怎样让用户“上瘾”?

答:认知心理学提供“可变比率强化”原理,人因工程优化滑动阻尼,文化心理学决定红包还是徽章更管用。

---

个人观察:未来五年最可能“出圈”的三个交叉方向

- 计算精神病学:用数字表型(滑动模式、语音特征)提前两周预测抑郁发作,已在美国退伍军人事务部试点。

- 行为数据科学:把A/B测试搬进公共政策,英国“Nudge Unit”靠短信提醒就提高器官捐献率。

- 生态瞬时干预(EMI):手机在情绪低谷时推送3分钟正念音频,随机对照试验显示焦虑下降。

这些方向共同特征是:不再区分“基础”与“应用”,而是把理论、技术、场景做成一个闭环。对学习者而言,掌握单一分支已不够,必须学会“拼装乐高”。

---

给入门者的三条“避坑”建议

- 别被名词吓住:看到“神经心理内分泌学”先拆成“大脑-激素-行为”三层,再决定是否深挖。

- 读综述而非教材:Annual Review系列比教科书更能告诉你“谁在吵架、谁被推翻”。

- 做项目而非刷学分:用Kaggle的心理数据集跑一次抑郁预测模型,比背十遍定义更能理解“效度”。

心理学分支就像一张地铁图,换乘站越多,越能抵达意想不到的目的地。

暂时没有评论,来抢沙发吧~