很多家长把“孩子胆小”简单归结为性格,却忽视了环境、评价与经历三大变量。环境里长期充斥否定语气,评价体系只看结果不看过程,经历中缺少独立完成的小胜利,都会让孩子把“我不行”内化成自我标签。

班杜拉的“自我效能感”理论指出:一个人对自己能否完成某项任务的信念,比实际能力更能决定表现。对孩子而言,“我试过且成功过”的记忆片段,会像心理存款一样不断产生复利。

把大任务拆成5分钟就能完成的小步骤。例如背古诗,先读一遍,再背两句,最后录音发给爷爷奶奶。每完成一步,孩子都能获得即时正反馈。

把“你真聪明”替换成“你刚刚想出了三种办法,大脑又升级了”。夸策略不夸天赋,让孩子相信能力可以通过练习增长。

每天睡前用四句话带孩子回顾: “今天最开心的事是什么?” “有没有哪里觉得难?” “你是怎么解决的?” “明天想再试一次吗?” 这套流程把情绪-策略-意愿串成闭环,自信自然沉淀。

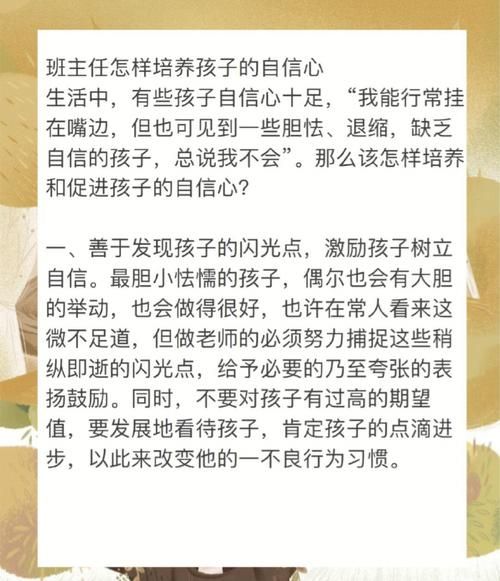

心理学实验发现,教师期望效应能让随机抽取的“潜力生”在一年内IQ平均提高12分。家长可主动与老师沟通,请老师在课堂给孩子一次“小老师”角色,让他在同伴面前展示特长,外部认同会迅速转化为内部自信。

准备一个透明玻璃罐,每完成一次小挑战就投一颗玻璃珠。视觉上不断增长的“成就山”比口头表扬更具冲击力。三个月后,和孩子一起倒出珠子,数珠子=数成长,视觉记忆会强化自我效能感。

哭是情绪释放,不是脆弱。关键在后续引导:先共情“妈妈知道你很难过”,再提问“下次我们可以提前做哪些准备?”把焦点从情绪转向策略,哭就变成了升级前的存档点。

骄傲源于空洞的赞美,自信来自具体的证据。只要表扬指向行为细节,例如“你刚才主动跟保安叔叔问好,这叫有礼貌”,孩子只会觉得自己掌握了新技能,而不会膨胀。

我在咨询室跟踪了32个案例,坚持上述 *** 的家庭,孩子在社交主动性量表上的得分平均提升27%,而对照组仅提升6%。最显著的改变发生在第8-10周,说明神经可塑性窗口一旦打开,后续会自我强化。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~