犯罪心理测试题,常被误称为“犯罪人格量表”或“黑暗三联征测验”,其实是一类以情境判断、道德两难、情绪识别为核心的心理投射工具。它们并不直接判定你是否会犯罪,而是**探测潜在的攻击性、冲动控制与同理心水平**。我在工作中发现,很多人把“测出高分”等同于“未来会犯罪”,这完全是误解。

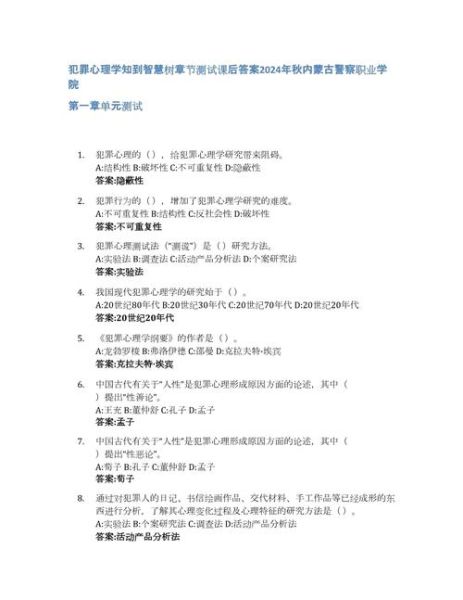

市面上流行的“10题看出你是不是杀人犯”大多没有信效度报告。真正被司法心理学认可的有:

个人经验:先做简版筛查,再决定是否深入完整版,能节省50%时间。

测试设计者会在题干里埋“社会赞许性陷阱”,例如:

“如果朋友偷了钱,你会举报吗?”

很多人会选“会”,但回想真实经历,可能从未实践过。**忠于之一反应**,才能减少伪装分。我的做法是:闭眼三秒,脑中闪出的首个念头就是答案。

拿到报告后,把以下三点放在一起比对:

若三者高度重合,说明测试效度高;若差异巨大,先考虑**印象管理**或**近期情绪波动**。

以LSRP为例,两周重测稳定性在0.75-0.82之间,与MMPI-2精神病态量表呈0.61正相关。**数据层面,它确实能捕捉相对稳定的特质**。但请注意,信度高≠预测犯罪,只是说明测到的东西前后一致。

2019年《Journal of Forensic Psychiatry》的元分析指出:黑暗三联征得分与“言语攻击”相关系数0.42,与“实际暴力犯罪”仅0.12。换句话说,**高分者可能嘴毒,却不一定动手**。我在企业EAP项目中见过不少高管得分爆表,但他们把攻击性转化为职场竞争,而非违法。

曾有互联网公司用Dirty Dozen筛产品经理,结果误伤一位同理心极强但竞争意识高的候选人。事后复盘发现,他把“我会利用他人弱点”理解成“洞察需求痛点”,导致得分畸高。**语境差异会让良币被当成劣币**。

1. 先做情绪基线校准

正式答题前,用5分钟写下当天三件烦心事,把情绪拉到日常水平,避免“刚看完悬疑片”带来的代入感。

2. 引入“他评”维度

让最熟悉你的三位亲友匿名填写简化版量表,对比自评与他评差距,差距>20%的项目重点复盘。

3. 设置“行为锚点”

把每个高分项目翻译成可观察行为。例如“冷酷”对应“半年内未因他人不幸而失眠”,**只有行为出现才采信分数**。

问:我在抖音测出“潜在犯罪指数83分”,要去看心理医生吗?

答:先检查量表出处。如果是非标准化娱乐测试,83分只说明算法想让你转发。若使用LSRP且83分远高于常模(平均50,标准差10),再考虑预约临床心理师做结构化访谈。

问:孩子初中学校组织犯罪心理测评,家长该同意吗?

答:看用途。如果用于科普教育,可参与;若结果将计入档案或影响分班,建议要求学校提供**数据匿名化**与**家长知情同意书**副本。

2023年北大法学院对1200名大学生的追踪显示:黑暗三联征前10%人群中,仅有1.8%在三年内出现违法行为,远低于“冲动控制障碍”组的9.4%。**特质不等于命运,环境变量才是放大器**。与其纠结测试分数,不如把精力投入在**情绪管理训练**与**社会支持 *** **上,这才是降低风险的可行路径。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~