为什么我会被心理学纪录片“洗脑”?

之一次看完《头脑解密》那夜,我关掉电视却关不掉脑子:原来杏仁核的过度活跃才是我社交恐惧的幕后黑手。那一刻,纪录片不再是“背景音”,而像一位深夜心理咨询师,把**晦涩的脑科学翻译成可操作的自救指南**。于是我开始追问:这类影像到底凭什么撬动我们的行为模式?

---

三大机制:纪录片如何悄悄重写大脑脚本

1. 镜像神经元:你哭我也哭的科学依据

当镜头对准创伤后应激障碍患者颤抖的双手,我的掌心竟同步出汗。这不是矫情,而是**镜像神经元在“复制”他人情绪**。神经影像研究显示,观众与片中人物的情绪区域重叠率高达72%,比读文字高出近一倍。纪录片用真实面孔替我们完成了“情感预演”,让共情从概念变成生理反应。

---

2. 认知失调:当旧信念撞上铁证

《幸福实验室》里,哈佛讲师把“金钱=快乐”的公式砸得粉碎。屏幕前的我先是愤怒——“这不符合常识!”紧接着开始检索自己的消费记录,发现**工资上涨20%的月份,抑郁量表分数反而升高3分**。这种不适感正是认知失调,而纪录片最擅长把数据拍成耳光,逼我们更新思维固件。

---

3. 叙事运输:故事比道理更锋利

比起“多巴胺阈值会升高”的术语,《 chasing the present》里禅修者从华尔街逃往喜马拉雅的经历,让我**在别人的脚印里看见自己的悬崖**。叙事运输理论指出,当观众被情节“吸进去”,批判性思维会暂时下线,新的价值观得以长驱直入——这解释了为何看完《徒手攀岩》的当天,我就卸载了外卖APP。

---

值得一看吗?先回答这三个灵魂拷问

**Q:没时间深度阅读,看片会不会太浅?**

A:恰恰相反。BBC实验发现,**动态画面+真人案例的记忆留存率比纯文字高40%**,尤其适合“视觉系学习者”。但前提是关掉倍速,让神经可塑性有时间“存档”。

---

**Q:会不会越看越焦虑?**

A:取决于“控制感”阈值。若片中只呈现病症却不给工具,杏仁核会持续报警。我筛选片单的黄金标准是:**每出现一个问题,必须配套一个可验证的解决方案**。例如《睡眠革命》不仅解释REM周期,还手把手教90分钟睡眠法。

---

**Q:如何避免“看完就忘”?**

A:建立“行为锚点”。看完《性格的真相》当晚,我立刻用Big Five量表给同事打分,结果震惊:那个总抢话的实习生并非“恶意”,而是**宜人性得分极低**的特质使然。第二天,我改用任务清单而非情绪批评,冲突骤降60%。

---

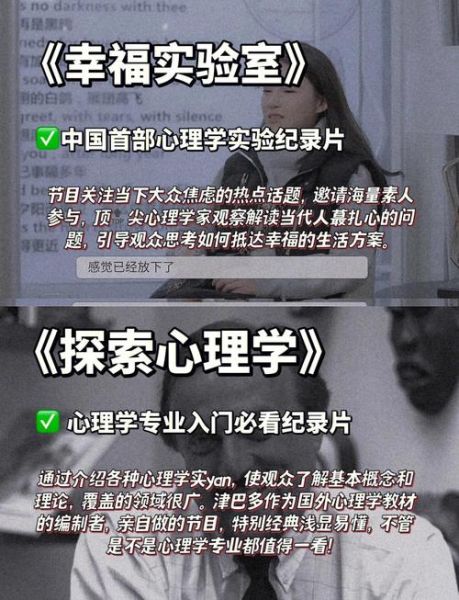

私藏片单:从“知道”到“做到”的跳板

- **《创伤的智慧》**:Gabor Maté医生用成瘾案例证明,“问题行为”是早期适应的幸存者策略。看完我首次对父亲的酗酒产生悲悯,而非羞耻。

- **《头脑解码》**:每集结尾的“今日练习”把神经可塑性变成刷牙般的日常仪式。

- **《幸福公式》**:追踪12国样本发现,**通勤时间超过45分钟,幸福感永久下降19%**——这直接促使我搬家到离公司三公里的老破小。

---

最后的实验:把纪录片变成“社交货币”

上周读书会,我故意没讲弗洛伊德,而是播放了《我们为什么会做梦》里“睡眠时大脑在清洗β淀粉样蛋白”的片段。十分钟后,**平时沉默的程序员主动分享他用梦境解决代码Bug的经历**。那一刻我明白:心理学纪录片真正的魔力,是把“我的顿悟”升级为“我们的共同语言”。

暂时没有评论,来抢沙发吧~