心理学到底能不能让日子变得更好?答案是肯定的,但前提是你得先知道它究竟在研究什么,以及怎样把理论搬到柴米油盐里。下面我把常被问到的两个问题拆开聊,既给 *** ,也给书单,尽量说人话。

很多人以为情绪来了只能硬扛,其实心理学早就给出“急救包”。认知重评是其中最快上手的一招:

我亲测有效,命名+追问+换框走完一轮,心率真的能从一百二降到八十。

拖延不是懒,而是大脑在逃避“不确定感”。行为激活技术把任务切成5分钟颗粒:

别小看这一步,启动动能一旦形成,后面就像滚雪球。

心理学里有个“情感账户”概念:每一次体贴是存钱,每一次指责是取钱。账户见底时,一句“你又怎么了”就能引爆战争。我自己的做法是:

三个月下来,我们吵架频率从一周两次降到一月一次,情感账户余额肉眼可见地回升。

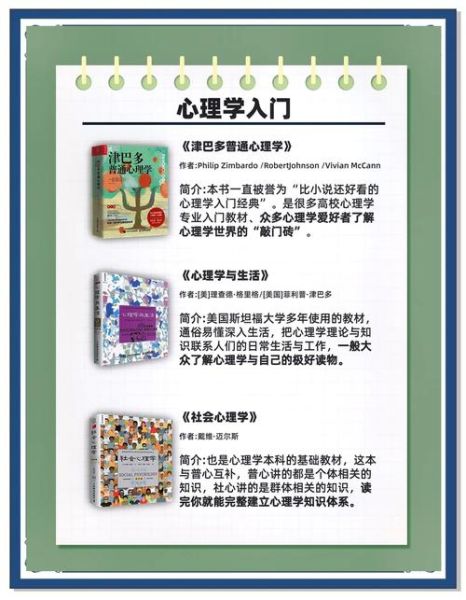

《蛤蟆先生去看心理医生》用童话外壳讲“自我状态”理论,读完能秒懂“父母自我”“成人自我”“儿童自我”怎么在对话里打架。

《影响力》把六大心理武器拆成日常案例,我之一次读完就去商场验证“互惠原理”,结果多拿了三包免费试吃牛肉干。

《心理学与生活》是津巴多的大部头,厚但友好,每章末尾都有“应用”小节,教你把统计显著性翻译成“要不要换工作”这种人生决策。

Q:心理学是不是鸡汤?

A:真正的心理学论文里充满了p值和置信区间,可重复实验是它的底线。如果你觉得像鸡汤,大概率是自媒体断章取义。

Q:需要考证书才能应用吗?

A:日常自助不需要。但如果你想做咨询,伦理训练和督导时长不能省,否则容易好心办坏事。

Q:读几本书就能变专家?

A:书是地图,实践才是走路。我的 *** 是每学一个概念,就设计一个小实验,比如用“锚定效应”砍价,用“损失厌恶”逼自己存钱。数据反馈会告诉你哪些技巧真的适合你的性格。

去年我用Notion追踪了100天的“情绪-行为-结果”日志,发现:

这组数据样本虽小,却让我确信:心理学不是玄学,而是可验证的生活黑客技术。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~