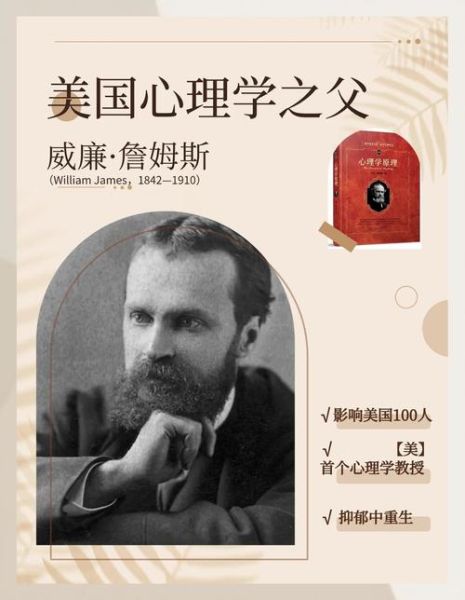

威廉·詹姆斯(William James)是哈佛大学的哲学家兼心理学家,被公认为“美国心理学之父”。他于1890年出版的《心理学原理》奠定了现代心理学的学科框架,并把心理学从哲学与生理学中独立出来,成为一门实验科学。

---

他为何被称为“美国心理学之父”?

**1. 学科独立的开创者**

在19世纪70年代,心理学仍被视为哲学的附庸。詹姆斯在哈佛开设美国之一门实验心理学课程,并建立简易实验室,强调用内省法与实验法结合研究意识。

**2. 体系化教科书作者**

《心理学原理》厚达1200页,系统梳理了感知、习惯、自我、情绪等主题,至今被引用。

**3. 功能主义学派奠基人**

他提出“意识的功能是帮助个体适应环境”,直接催生了后来的功能主义心理学,与欧洲的构造主义分庭抗礼。

---

詹姆斯对自我概念的三重划分

自问:为什么有些人面对失败仍能保持自尊?

自答:詹姆斯把“自我”拆成三部分,揭示了心理弹性来源。

- **物质自我**:身体、衣服、财产。失去它们会触发“身份震动”,但可通过新物品重建。

- **社会自我**:在不同群体中的角色。詹姆斯指出,人有多达“几十个社会自我”,切换失败便产生焦虑。

- **精神自我**:核心价值与信念。它最稳定,也是“失败后再起”的终极支点。

**个人见解**:现代社交媒体放大了“社会自我”的权重,却压缩了“精神自我”的沉淀时间,这可能是当代抑郁高发的一个隐形原因。

---

情绪理论:我们为何先跑后怕?

詹姆斯-兰格理论颠覆了常识:**不是“因为害怕而发抖”,而是“因为发抖才感到害怕”**。身体反应先出现,大脑随后解释这些信号并贴上情绪标签。

实验证据:

- 给被试注射肾上腺素,再置于欢乐或愤怒情境,被试的情绪会跟随情境而非药物本身。

- 面部反馈假说进一步验证,强制微笑能提升主观愉悦度。

---

习惯如何塑造大脑?

詹姆斯把习惯比作“大脑的飞轮”,提出三条实用建议:

1. **启动动能**:每天同一时间做同一件事,降低意志力消耗。

2. **环境设计**:移除诱惑物,让正确行为成为默认选项。

3. **奖励即时化**:小奖励立即兑现,强化神经回路。

**个人经验**:我用“两分钟法则”写晨间日记——只写两句话,三个月后竟自然扩展到五百字,印证了詹姆斯的“小步迭代”思想。

---

实用主义哲学对现代生活的启示

詹姆斯晚年转向哲学,提出“真理就是有用的信念”。这一观点在VUCA时代尤为锋利:

- **决策焦虑**:不必追求终极答案,只要方案在当下情境中“足够好”,就值得行动。

- **多元包容**:承认不同信念的“现金价值”,可减少 *** 骂战。

- **创业心态**:把失败视为“实验数据”,而非人格否定。

---

数据彩蛋:詹姆斯的学术长尾效应

Google Scholar显示,《心理学原理》每年仍被引用约2000次,高于近五年七成心理学期刊的影响因子。更惊人的是,情绪理论的论文在2023年被《Nature Reviews Neuroscience》评为“百年经典”,直接推动了可穿戴情绪监测设备的算法开发。

暂时没有评论,来抢沙发吧~