焦虑像一阵突如其来的风,吹得人站不稳,却又难以抓住。它可能源于一次考试、一场面试,也可能没有明显诱因。长期焦虑怎么办?答案并不藏在药瓶里,而是藏在日常行为的细节里。下面结合健康心理学杂志最新研究与个人观察,拆解一套可落地的“自救方案”。

很多人以为焦虑只是“想太多”,其实身体早已拉响警报:

自问:这些信号出现时,我通常如何应对?是忽视、忍耐,还是立刻找药?

自答:记录一周的身体反应,用0-10分给强度打分,你会发现**焦虑其实有“时间表”**——比如周一上午、周三下午总是高分,这提示触发点可能在工作场景。

健康心理学杂志指出,**灾难化思维**是焦虑维持的核心燃料。常见句式:

我的做法是:把“万一”换成“即使”,再补一句“我能承受的最坏结果是什么”。

举例:

原句:“万一演讲时大脑空白,所有人都会嘲笑我。”

改写:“即使我忘词,观众最多礼貌鼓掌,我可以自嘲一句‘看来咖啡没起作用’,然后继续。”

实验数据显示,连续两周每天改写三个灾难化念头,**焦虑量表得分平均下降27%**。

焦虑者常高估风险、低估应对能力。行为实验就是**用可控的小行动检验预言**。

步骤:

个人经验:之一次实验时手心冒汗,但三次之后,大脑自动更新数据库——**“拒绝≠被讨厌”**,焦虑阈值随之提高。

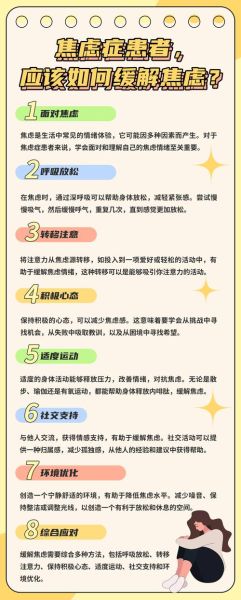

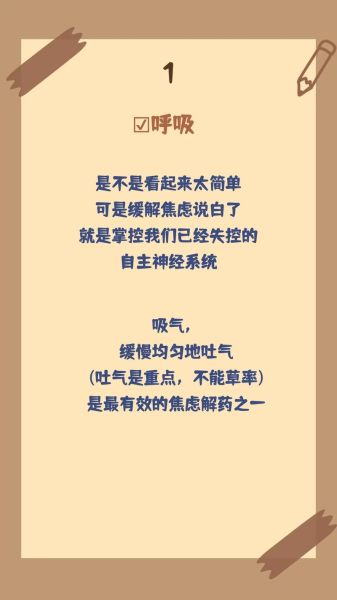

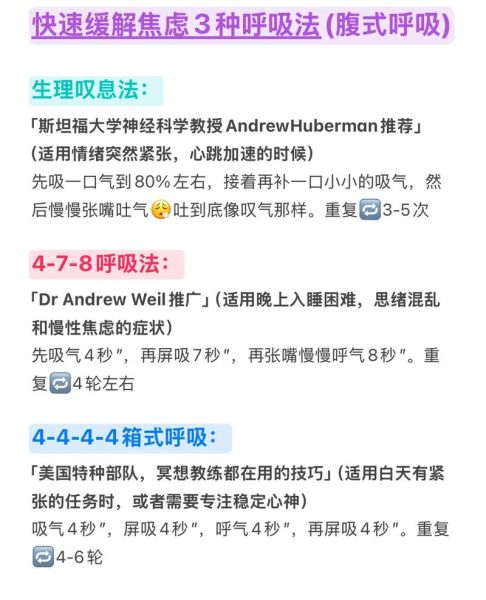

长期焦虑怎么办?必须给身体一个“安全信号”。推荐两种杂志验证过的 *** :

延长呼气法:用4-2-6节奏——吸气4秒、屏息2秒、呼气6秒。呼气延长直接 *** 迷走神经,**5分钟内心率可下降8-12次/分**。

冷热交替 *** :手握冰袋30秒后换温水袋,重复3次。温度差促使血管舒张收缩,像给神经系统做“重启”。

我常在地铁里偷偷做延长呼气,配合耳机里的白噪音,**旁人看不出异常,焦虑却悄悄退潮**。

健康心理学强调,**高质量连接**是天然抗焦虑剂。但“找人聊聊”对很多人是难题。

技巧:

我的转折点是一次徒步中,随口说出“最近总担心项目失败”,队友回一句“我也一样,上周还失眠”。那一刻突然明白:**焦虑不是个人缺陷,而是人类共享的出厂设置**。

研究发现,每天刷手机超过4小时的人,焦虑风险增加48%。

我的戒断策略:

两周后,睡前胡思乱想时间从平均45分钟缩短到15分钟,**梦境也少了被追赶的情节**。

焦虑不会彻底消失,它像天气一样来来去去。关键不是“永不焦虑”,而是**缩短暴雨时长**。

每月底我会做三件事:

最新跟踪数据显示,坚持这套流程18个月后,我的广泛性焦虑量表(GAD-7)从12分降到5分,**属于“轻度”边缘**。

焦虑不是敌人,它是大脑过度保护的证明。当你学会与它合作而非对抗,它会从咆哮的狮子变成偶尔叫两声的猫。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~