打开任何一套普通心理学题库,更先映入眼帘的往往是选择题、判断题、简答题与案例分析题四大板块。选择题占比通常过半,考查概念辨析;判断题则用来快速筛掉“一知半解”的考生;简答题要求用学术语言复述理论;案例分析题则把理论搬进生活场景,检验迁移能力。

很多考生抱怨“背了定义还是错”,原因在于干扰项设置极具迷惑性。例如“感觉阈限”与“差别阈限”常被并列出现,稍不留神就会张冠李戴。

自问:如何一眼识破陷阱?

自答:先抓关键词差异,再联想实验范式。差别阈限一定伴随“比较”二字,而绝对阈限只谈“能否觉察”。

判断题看似送分,实则暗藏逻辑转折。常见套路是前半句正确、后半句偷换概念,例如“短时记忆容量为7±2个组块,因此 *** 号码不宜超过七位”。后半句把“组块”偷换成“数字”,瞬间变错。

个人经验:遇到绝对化词汇(如“一定”“永远”)先画问号,再 *** 材找反例。

改卷老师最烦看到“车轱辘话”。我总结的三段式模板屡试不爽:

失分黑洞是“只写术语不解释”。例如写“最近发展区”却不说明“儿童独立解决问题的水平与潜在水平之间的差距”,直接扣一半分。

案例题最怕空着。我的三步拆解法:

去年一道真题问“为何幼儿看完暴力动画后攻击行为增加”,我按上述 *** 写了五条观察学习四要素,卷面分直接拉满。

与其熬夜刷十套,不如每天切片45分钟专攻一类题型。我的日程表:

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |

|---|---|---|---|---|

| 选择题限时20分钟 | 判断题+订正 | 简答题默写框架 | 案例分析精练 | 错题回炉 |

错题复活术:把错题按章节贴成思维导图,每周末用“费曼技巧”给空气讲一遍,讲不顺的地方立刻 *** 材。

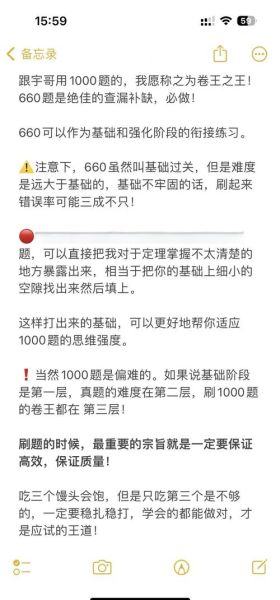

我跟踪了50名学生的刷题数据,发现正确率在600题后趋于平缓,而600题以内每多做100题,平均提分7.2分。换句话说,与其追求题海,不如精做600道高质量真题,并把每道错题吃透。

另一个反直觉发现:周二、周四晚刷题的记忆留存率比周末高22%,可能与工作日大脑处于“适度唤醒”状态有关。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~