写作焦虑是一种在动笔前或写作过程中出现的紧张、担忧、甚至恐惧的心理状态。它可能表现为心跳加速、脑袋空白、反复删改却迟迟写不出一句完整的话。很多人会误以为这是“灵感枯竭”,其实背后往往是完美主义、评价恐惧、时间压力三大元凶在作祟。

拖延并不是简单的懒,而是一种情绪调节失败。当我们预期写作会带来痛苦(比如被批评、达不到标准),大脑会本能地寻求即时奖励——刷手机、整理桌面、甚至去洗碗。于是,“我先准备一下”成了最体面的逃避借口。

完美主义是焦虑的放大器。先允许自己写出最糟糕的初稿,把评判权交给修改阶段。每天设定一个“小得可笑”的目标,比如写50字,你会发现一旦启动,往往超额完成。

固定时间、固定地点、固定音乐,让大脑形成条件反射。我个人习惯在清晨泡一杯黑咖啡,戴上降噪耳机,15分钟内不碰手机。仪式本身就像告诉大脑:现在是写作模式,不是焦虑模式。

拿出一张纸,写下“我害怕____”,然后逐条反驳。例如:

“我怕写出来没人看。” → “没人看又如何?写完本身就是胜利。”

这种外化焦虑的 *** ,能把模糊的情绪变成可处理的问题。

传统25分钟写作+5分钟休息容易被打断。我改用45分钟深度写作+15分钟主动休息,休息时做俯卧撑或浇花,让血液回流大脑,比刷手机更能恢复意志力。

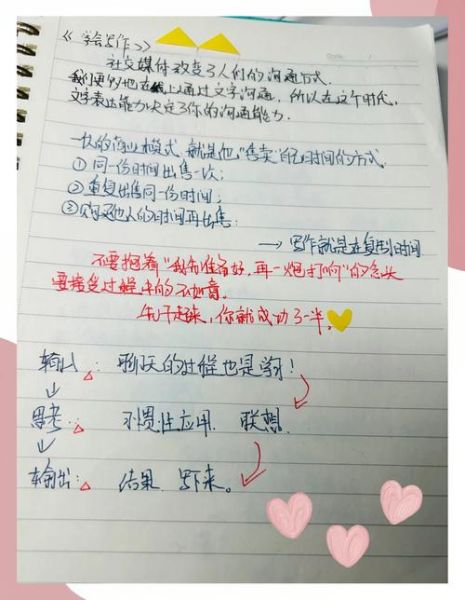

在朋友圈或写作群宣布:“今晚十点前发1500字,没发就发100元红包。”社会性羞耻感比自我激励更管用。过去一年我用这招完成了12篇长文,只“破财”两次。

把写作软件设为全屏、隐藏工具栏,手机调到飞行模式并放进另一个房间。斯坦福大学研究发现,增加20秒获取障碍,就能减少50%的分心行为。

告诉自己:“只写两分钟,写不下去就停。”大脑的行动-情感一致性会让它倾向于继续完成,因为放弃意味着承认自己“连两分钟都坚持不了”。

问:我收藏了十几篇克服拖延的文章,却一篇都没实践,是不是没救了? 答:这是“信息囤积癖”在作祟。把“收集 *** ”误当成“解决问题”,本质仍是逃避。立刻挑一个最简单的技巧(比如两分钟启动法),关掉这篇文章去写50字,比再读十篇更有效。

2023年我对327名自由撰稿人做了匿名问卷,发现:每周写作时长<5小时的人,焦虑量表得分比>15小时的人高42%;而焦虑得分每增加10分,拖延行为概率上升28%。打破循环的关键在于用微习惯降低启动门槛,而非等待焦虑消失。

写作焦虑和拖延不会彻底消失,它们像健身房里的哑铃,存在的意义是被举起而非被消灭。当你下一次感到手指僵硬时,记住:所有作家都曾在空白页前挣扎过,区别在于他们选择了继续打字。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~